1차대전후 약소국들 민족자결 주장 동맹 결성

'맥알핀 호텔'서 1917·1918년, 조선독립 천명

3·1운동 자극받은 한인 필라델피아 시내 행진

우두커니 도시 한복판에 멈춰 섰다.

하루에도 수만의 인파가 오가는, 세계의 심장이라 불리는 이 곳, 뉴욕에서 100여 년 전 독립을 열망했던 선조의 발자취를 따라 떠나왔는데, 흔적은 온데간데 없고 그 사실을 아는 이조차 드물다.

이역만리에 조선이 '독립 국가'임을 알리고자 험한 뱃길을 마다치 않았을 텐데, 망망대해보다 더한 대도시에서 얼마나 막막했을지, 이 도시의 비정함에 선조들이 겪었을 약소국의 설움이 고스란히 다가왔다.

제일 먼저 '맥알핀 호텔'을 찾았다. 지금은 뉴욕 시민들이 거주하는 고급주상복합건물로 변한 맥알핀 호텔은 1917년과 1918년 두 번에 걸쳐 조선의 독립을 세계에 천명한 '소약속국동맹회의'가 열린 곳이다.

다행히 건물의 외관은 옛 모습 그대로지만, 내부엔 옛 흔적이 없다. 건물 관리인에게 건물에 얽힌 우리의 사연을 이야기했더니, 꼭대기 층에 있는 관리사무실로 인도했다.

호텔 시절에 사용했던 물건과 사진 일부를 모아두었지만, 어디서도 그 날의 모습은 찾을 수 없었다. 분명 그 날의 회의는 민족의 운명을 좌우하는 것이었는데, 힘없는 민족의 운명이 이토록 초라한 것인가, 절감한 순간이다.

이 회의는 핍박받는 약소국들이 절박한 마음을 담아 민족 자결을 주장하며 동맹을 결성하고자 모였다.

1917년에 열린 1차 동맹회의에는 대한인국민회 하와이 지방총회에서 파견된 박용만이 참석한 것으로 알려졌고 제 1차 세계대전이 끝난 후 개최될 평화회의 및 각종 국제 회의에서 약소국들이 의견을 제시할 권한을 획득하는 것을 결의했다.

1차 세계대전이 끝난 후 열린 1918년 제 2차 동맹회의에는 뉴욕신한회가 총회를 통해 '독립결의서'를 채택한 뒤 미 국무부와 하원외교위원장에게 수교하는 동시에 김헌식을 이 회의에 참석시켰다.

한국을 비롯해 레토니아, 스코틀랜드, 우크라이나, 그리스, 인도, 아일랜드 등 당시 식민지배를 받고 있던 약소국가들이 대거 참석한 회의는 파리강화회의에서 '민족자결'을 주장할 것을 결의했다.

또 김헌식이 '일본의 조선 합병은 위법'이라는 내용을 중심으로 한 12개항 결의문을 제출해 채택됐다. 힘없는 이들의 외침은 강대국의 잇속싸움에 영향을 미치지 못했지만, 먼 타국에서 치열하게 독립을 주장하는 동포의 모습이 국내외로 전해지며 3·1 만세운동의 시발점이 됐다.

1921년 맨해튼 '더 타운홀'서 1300여명 "만세"

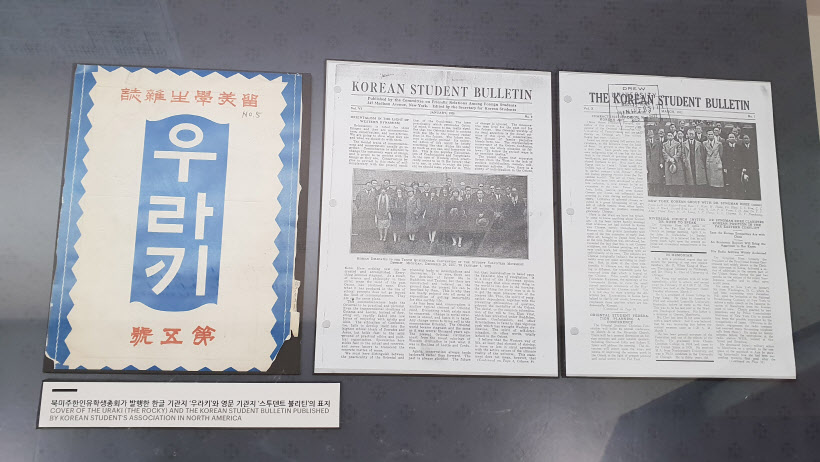

유학생, 한글 기관지 '우라키' 문화보전 노력

한인회, 십시일반 모금 '이민사박물관' 문열어

뉴욕에서 영향을 받은 3·1 만세운동은 다시 뉴욕의 한인들에게 큰 자극을 주었다. 1919년 4월, 필라델피아에서는 3일간 필라델피아 시내 리틀극장에서 미국 내 3·1 운동이라 할 수 있는 제 1차 한인대회를 개최했다.

대회를 마친 100여 명의 독립지사들은 필라델피아 시의 협조 아래 미국 독립기념관까지 행진을 한 뒤 서울에서 발표된 독립선언서를 낭독했다. 특히 이 대회는 당시 필라델피아에 거주하던 서재필이 이승만, 정한경 등과 함께 주도했다고 알려졌다.

조선 최초의 한글신문인 '독립신문'을 발행한 서재필은 1884년 갑신정변이 실패로 돌아가자 일본을 거쳐 미국에 망명해 한인 최초로 1890년 미국 시민권을 취득했다. 또 뉴욕에서 한인 커뮤니티를 주도하며 한국통신부와 한국친우회를 설립하는 등 독립운동에 헌신했다.

이국땅에서 또다시 울려퍼진 만세삼창을 따라 뉴욕 맨해튼 중심가의 극장 '더 타운홀'을 찾았다. 3·1만세운동이 일어난 지 2년이 지난 1921년 3월 2일, 타운홀에서는 한인연합대회가 열렸다.

그리고 1천300여명의 한인들이 동시에 '대한독립만세'를 외치며 3·1 운동의 정신을 계승했다.

현재 다시 찾은 타운홀은 100여 년 전 사진 속 모습과 달라진 게 없는데, 우리의 만세삼창을 기억하는 이가 없었다. 100년 전 그 날 이 곳에는 누가 모였을까. 어떤 마음으로 이 곳을 찾았을까.

그 답을 찾아 한인 유학생의 거점이었다는 컬럼비아대학교 '인터내셔널 하우스'로 향했다. 미국 최고 명문대학교인 컬럼비아대에는 당시 미국의 선진문물을 배우고자 떠나온 한인 유학생들이 있었다.

이 곳 학생들이 중심이 돼 조선의 문화와 정신을 이어가고 독립을 알리기 위한 다양한 활동이 펼쳐졌다고 전해진다.

그 활약상을 볼 것이라 기대하고 찾아간 인터내셔널 하우스에는 그 무엇도 남아있지 않았다. 하우스 관리자들에게 수차례 질문을 던졌지만, 제대로 아는 이가 없었다.

1924년께 찍은 것으로 보이는 사진 하나만 덩그러니 벽에 걸렸다. 사진을 유심히 살펴보니 우리와 같은 생김새를 한 동양의 청년들이 눈에 띈다.

갈 길을 잃었다. 서글픈 막막함이 몰려왔다. 그때 한창 보수 공사 중인 뉴욕 한인교회 관리인이 뉴욕한인회의 이야기를 들려줬다.

뉴욕한인회가 맨해튼에 박물관을 열었다는 소식이다. 들뜬 마음을 부여잡고 맨해튼으로 돌아갔다. 체류기간 동안 지나쳤을 법한 거리, 그 건물 사이로 태극기가 눈에 들어왔다. 좁고 길다란, 전형적인 뉴욕건물에 이민사박물관이 자리했다.

꼭대기 층에 올라서자 벽면 가득 한인 이민의 역사를 보여주는 자료들이 전시됐다. 그토록 찾아 헤맸던 뉴욕에서의 독립운동 자료들이 잘 정돈돼 있었다.

특히 한인 유학생들의 활약은 눈부셨다. 뉴욕과 하와이, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 시카고, 보스턴 등 미국 내 유학생 대표들이 인터내셔널 하우스에 모여 '북미한인유학생총회'를 창설하고, 한글 '우라키'와 영문 'The korean government bulletin' 등의 기관지를 발행하며 우리 문화를 지키고자 노력했다.

컬럼비아대 학생을 중심으로 한국문화를 미국에 홍보하기 위해 '조선문화회'를 설립, 미국 학자에게 한국문화를 알리는 한편 한국도서수집운동을 펼쳐 한국학생들에게 기증했다.

이때 기증된 도서들이 씨앗이 돼 현재 컬럼비아대에는 10만 여 권이 넘는 한국도서가 자리하고 있다.

세계적 명화들이 즐비한 대형 박물관을 찾은 것보다 더 뭉클한 감동이 밀려왔다.

뉴욕의 한인들이 오랜 시간 힘겹게 이민자로 살아가면서 십시일반 종잣돈을 모아 공간을 마련하고, 우리 역사의 뿌리를 보존해 온 것에 감사하고 한편으로 부끄러웠다.

뉴욕한인회는 3·1운동 100주년을 맞는 올해 3월 1일, 뉴욕시청 앞에서 대규모 한인대회를 재현하며 만세삼창을 외칠 것이라 고전했다. 조국과 타국에서 울릴 그 힘찬 함성이 벌써 마음을 들뜨게 한다.

/공지영기자 jyg@kyeongin.com 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)