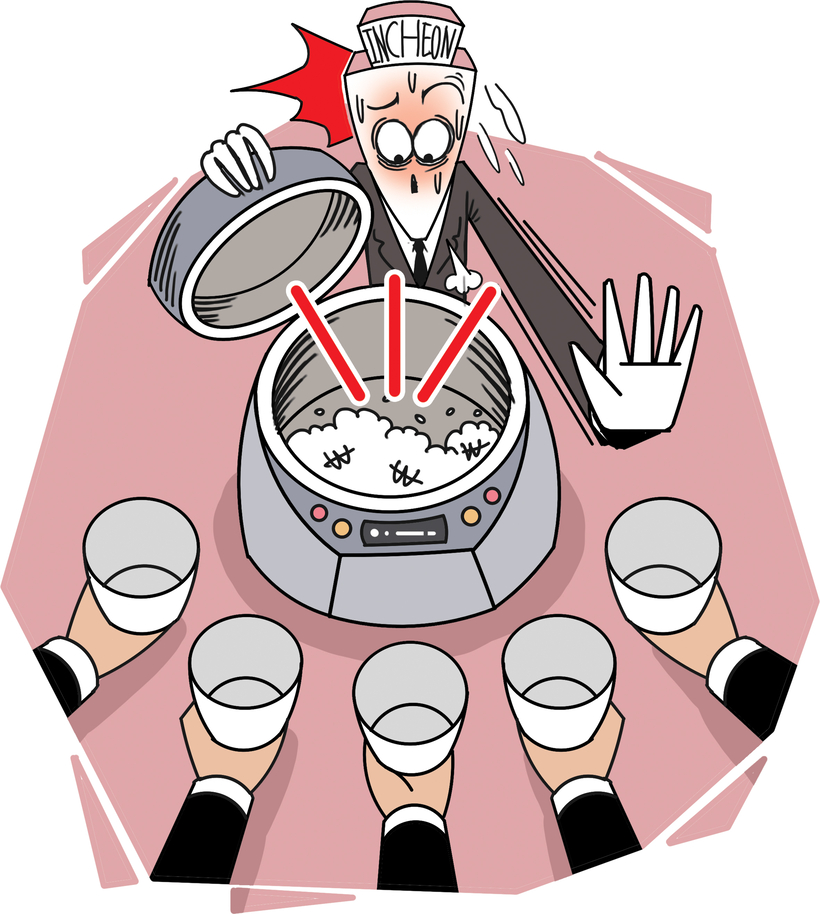

지난 11일 대한민국 임시의정원 개원 100주년을 맞아 '초심으로 돌아가 참다운 국회 정신을 되살리자'는 다짐은 어느새 온데간데 없다. 여야는 지난 25일부터 29일까지 닷새째 선거제·개혁법안 패스트트랙(신속처리안건) 지정에 대해 충돌하면서 국민 앞에 보여줄 수 있는 추태란 추태는 모두 보여줬다. 패스트트랙을 관철시키려는 더불어민주당 등 여야 4당과 이를 저지하려는 자유한국당 간에 고성과 막말, 폭력, 고발 등이 난무했다. '동물국회'가 부활했다는 말까지 나왔다. 무엇보다 이 기간 '금배지를 단 그들'에게서는 의회민주주의도 국민도 보이지 않았다. 여야 간 합의로 국정을 살피라고 국민이 명령한 의회민주주의 대신 당리당략이 앞섰고, 국회를 난장판으로 만든 데 대해선 어느 누구도 국민에게 사과 한마디 하지 않았다. 책임을 상대에게 전가하려는 '네 탓 공방'만 치열했다. 최소한 국민은 여야 모두에게서 "죄송하다" 이 한마디쯤은 듣고 싶었을 것이다.

그래서인지 요즘 국회 상황에 대한 견해를 물어보면 "부끄럽다"는 말을 참 많이 듣는다. 물어보는 족족 "꼴도 보기 싫다"고 한다. 그들이 피 터지게 싸우는 사이 이렇게 우리 국민들 사이에선 정치 혐오 현상만 높아지고 있다. 특히 국내·외 경제상황에 적신호가 켜졌는데도 점점 고달파지는 국민의 삶은 뒷전에 놓고, 자기 밥그릇 챙기기에 여념이 없는 정치인들의 모습에는 실망과 함께 비난이 저절로 딸려온다.

국민들은 이번 '동물국회'에 대해 누구의 잘잘못을 따질 생각이 없다. 그때 그 자리에 있던 모두는 적어도 국민 앞에서 패자다. 그들이 다시 선택받게 될 1년 뒤, 그들의 손에 쥐어질 초라한 성적표가 곧 국민의 심판이 될 것이다.

/김연태 정치2부(서울) 차장 kyt@kyeongin.com