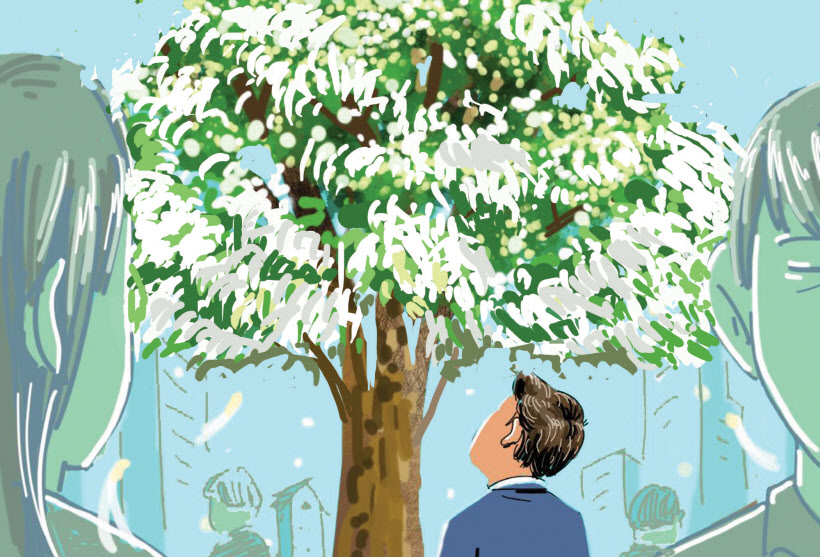

처음엔 "나이 들면 보이지 않았던 것도 보이나 보다"라고 생각했다. 보름 전 하얀 떡가루가 나무 위에 살포시 올라앉아 있어 마치 눈을 뒤집어쓴 형세를 하는 낯선 나무를 보면서다. 저게 뭐지? 저런 나무도 있었나? 알고 보니 이팝나무였다. 수십 년을 걸었던 길에 어느 날 생판 처음 보는 나무가 서 있었다. 눈꽃이 핀 것 같은 묘한 이 나무가 언제부터 서 있었는지 도무지 알 수가 없었다. 그저 "꽃이 눈에 보이니 늙었구나!"라고 자조를 할 뿐이었다. 하지만 그게 아니었다. 이팝나무는 이미 몇 해 전부터 거기에 있었다. 내가 무심했던 거였다.

식물 사전은 이팝나무에 대해 이렇게 적고 있다. '우리나라의 남부 지방에서 자라는 낙엽송 교목으로 물푸레나뭇과에 속하는 식물. 주요 분포지는 전라도·경상도 등 남부 지방이며, 해안을 따라서는 서쪽으로는 인천까지, 동쪽으로는 포항까지 분포한다.' 그런데 지금 내가 있는 곳은 중부지방 내륙이다. 사전이 맞는다면 이팝나무는 이곳에 있으면 안 되는 거였다. 그런데 지금 우리 주변엔 온통 이팝나무 천지다. 공원에도 대로에도 산에도 들에도 '쌀밥'나무가 어원이라는 이팝나무가 왜 이리도 많은 것일까. 무엇보다 작물재배한계선을 무너뜨린 기후 온난화의 영향이 컸다.

이제 '5월의 꽃'으로 자리 잡은 이팝나무에도 슬픈 전설이 전해져 내려온다. 우리가 익히 알고 있는 '며느리밥풀꽃'설화와 비슷하다. 며느리가 제사상에 올릴 밥을 짓다가 뜸이 잘 들었는지 확인하려고 밥알 몇 개를 입 안에 넣었다고 한다. 우연히 이를 목격한 시어머니는 며느리가 제삿밥을 먼저 먹은 줄 알고 혼을 내고 쫓아냈다. 억울했던 며느리는 뒷산에서 목을 매 죽었고, 이듬해 며느리가 묻힌 무덤가에 나무가 자라더니 흰 꽃이 가득 피었다고 한다.

전국 각 지자체가 조경용으로 이팝나무를 가장 선호한다고 한다. 미세먼지를 줄이는 수종에 성장 속도도 빠르지 않고. 금세 꽃이 지지 않는 게 이유다. 특히 낙엽이 많아 치우기 번거로운 은행나무와 10년이 지나면 뿌리가 보도블록을 들어 올려 보행자 위협이 되는 단풍나무의 단점을 완벽하게 보완하고 있다는 것이다. 어제 비바람에 그동안 잘 버티던 이팝나무꽃이 떨어지기 시작했다. 이팝나무는 여름을 알리는 전도사이기도 하다. 그 꽃이 지면 곧 여름이 온다는 신호쯤으로 보면 된다. 이렇게 사연 많은 나무를 그동안 나는 모르고 있었다.

/이영재 주필

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)