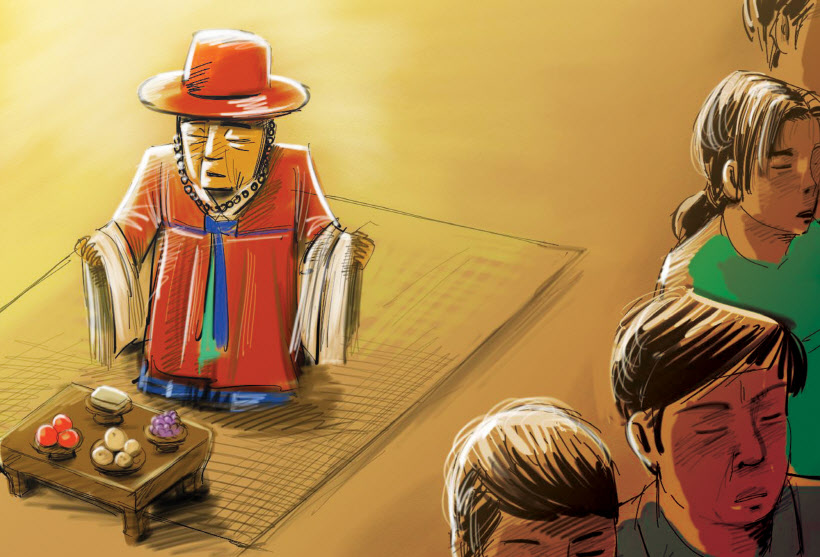

굿의 사전적 정의는 '민속 무속의 종교 제의'이다. 무당이 음식을 차려 놓고 노래를 하고 춤을 추며 귀신에게 인간의 길흉화복을 조절해 달라고 비는 의식이다. 주로 마을의 안녕과 풍년을 기원한다. 지역마다 명칭을 달리 부른다. 황해도는 내림굿, 전라도는 씻김굿, 제주도는 심방굿이라 한다.

경기도에서는 '도당굿'이라 불린다. 도당(都堂)이란 당을 높여서 부르는 말로 으뜸이 되는 곳을 상징하기 때문에 마을에서 최고의 신격이 거처하는 곳이다. 마을의 평안과 안녕을 관장하는 으뜸의 신당이라는 의미다.

열화당 출판사가 펴낸 '경기도 도당굿'이란 책에는 부천시 중동 장말(장 마을)의 '장말 도당굿'을 화보로 생생하게 전한다. 굿이 열린 때는 1982년 12월 8일과 9일이다. 먼저 윗당으로 신을 모시러 가기 전에 아랫당에서 몸을 떨면서 춤을 추고 있는 도당할아버지의 모습을 소개한다. 할아버지가 걸친 두루마기는 몇 세대를 이어 전해지면서 낡을 대로 낡았다. 이어 도당할아버지가 앞장서고 그 뒤를 잽이들이 악기를 연주하며 따라간다. 마을 사람들은 젯상과 음식을 들고 그 뒤를 따른다. 윗당에 도착해 젯상을 차리고 삼현육각을 올리며 절을 한다. 윗당은 커다란 바위와 당나무로 이뤄져 있다. 굿이 끝나면 동네 청년들은 마을의 동서남북 네 군데 세워진 장승과 우물을 돌며 돌돌이를 하러 간다. 말미에는 마을의 아낙네들이 당집 안으로 들어와 합장 재배하며 다음 굿할 때까지의 복을 빈다.

도당굿 대표 주자인 부천의 '장말 도당굿'이 사라질 위기다. 1990년 국가무형문화재로 지정됐고, 300년이 넘은 것으로 추정된다. 덕수 장씨들의 집성촌인 장말에서 이어진 마을 공동체 축제의 장이다. 중동 신도시가 들어선 이후 민원(民怨)이 됐다고 한다. 주민들은 혐오시설인 굿당 자리에 주차장을 만들어 달라고 조른다. 굿 보유자가 갑작스럽게 사망하면서 후계자도 마땅치 않다는 소식이다.

수원의 '영동 거북산당 도당굿'과 '평동 벌말 도당굿'은 이름만 남았을 뿐이다. 도당굿을 하면 굶어 죽는다는 생각에 아무도 전승하려 하지 않는다고 한다. 생계가 되지 않으니 문화도 전통도 살아남지 못한다. 소중한 정신의 줏대가 편견과 개발에 밀려 사라져 간다. 한국인의 정체성도 덩달아 희미해진다. 마을의 안녕은 누가 빌어주나.

/홍정표 논설위원

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)