아이스버킷 챌린지(Ice Bucket Challenge)는 지난 2014년 미국에서 루게릭병(ALS·근위축성측색경화증) 환자를 응원하기 위해 시작됐다. 차가운 얼음물을 뒤집어쓰는 순간 근육이 일시적으로 위축되는 체험을 통해 루게릭병 환자의 고통을 함께한다는 의미가 담겨있다. 최근엔 정신건강이 아이스버킷 챌린지의 주제가 됐다. 미국 Z세대를 중심으로 틱톡 등 SNS에 수만개의 게시물이 올라오고 있다. ‘#Speak Your Mind(마음을 말하세요)’ ‘#이제 마음의 병을 치유할 때’라는 제목에 얼음물을 뒤집어쓰는 영상이다.

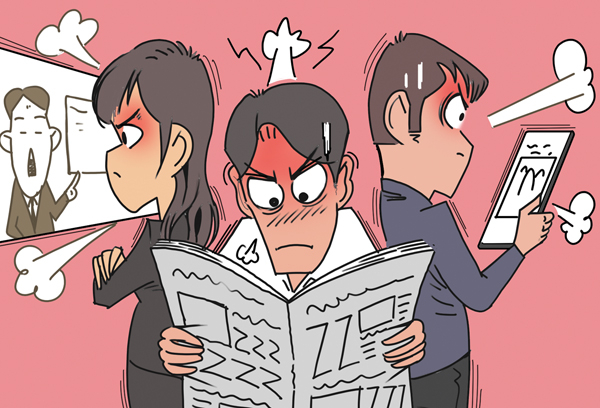

한국사회의 정신건강이 위태롭다. 서울대 보건대학원 건강재난 통합대응을 위한 교육연구단이 지난 7일 ‘정신건강 증진과 위기 대비를 위한 일반인 조사’ 결과를 발표했다. 지난달 15∼21일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1천500명을 대상으로 진행됐다. 설문 결과가 심상치 않다. 국민의 절반 이상(54.9%)이 ‘장기적 울분상태’다. 이중 12.8%는 ‘심각한 수준의 울분’에 시달리고 있다. 30대에서 ‘심각한 울분’ 비율이 17.4%로 가장 높았다. 정신의학계에서 울분에 주목한 지는 그리 오래되지 않았다. 지난 2003년 독일 정신병리학자 미하엘 린덴 교수가 극심한 분노를 외상후울분장애(PTED)라는 진단명으로 제시했다. 린덴 교수는 부정적 사건을 겪은 뒤 부당함, 모멸감, 박탈감, 무력감을 경고했다. 한국에서는 2018년부터 사회의 울분을 측정 연구하고 있다.

“세상이 너무 불공정해” “아무리 노력해도 전혀 달라지지가 않아” 국민 10명 중 7명(69.5%)은 세상이 공정하지 않다고 답했다. 울분은 공정과 반비례로 작동한다. 공정에 대한 믿음이 낮을수록 울분 수치는 상승했다. 정치·사회에 대한 울분 정도는 심각했다. 입법·사법·행정부의 비리나 잘못 은폐에 가장 분노했다. 정치·정당의 부도덕과 부패, 안전 관리 부실로 초래된 의료·환경·사회 참사에도 85% 이상이 반응했다.

울분(鬱憤)은 답답하고 분한 상태를 말한다. 마음속의 시한폭탄이기도 하다. 경쟁과 성과를 강요하고 사회의 판단이 잣대가 된다. 요동치는 정치 상황과 불황의 늪, 사건사고는 꼬리를 문다. 국민들은 걱정이 일상이 됐다. 분노의 임계점을 넘어섰다. 아이스버킷으로 씻어낼 수준이 아니다. 울분사회의 그림자가 두렵다.

/강희 논설위원

![[이슈추적] 불법 용도변경 ‘매입자 덤터기’ 사라지나](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/08/news-p.v1.20250508.32c12c47e94645d3930c2931f4a45183_R.jpeg)