‘인천 해안재해’ 별도 필요 목소리

‘市 자연재해저감 종합계획’ 외

정기적 현장조사·모니터링 실시

감시·예측 시스템 ‘선제 대응’ 제안

해수면 상승으로 인한 피해를 예방하기 위해 지방자치단체 차원의 연구 지원 강화와 대응책 마련을 서둘러야 한다는 목소리가 나온다.

인천시는 올해 하반기까지 제2차 ‘자연재해저감 종합계획’을 수립할 예정이다. 이는 지난 2019년 나온 제1차 종합계획을 보완하는 내용으로, 향후 10년 목표로 수립하는 자연재해 방재분야 최상위 법정계획이다. 인천에서 해수면 상승과 관련된 ‘해안재해’ 저감대책이 유일하게 일부 담기는 보고서이기도 하다.

■ 해안재해 저감대책, 실행은 하세월…“지역 특성 반영 대책 필요”

인천시는 제2차 종합계획에서 방조제 등 침수예방 시설물의 설계 기준을 강화할 예정이다. 기존에는 ‘30년에서 50년 사이’에 한 번 발생할 수 있는 폭풍해일에 대비할 수 있도록 시설 높이를 계획했는데 앞으로는 ‘50년’ 빈도 해안재해에 대비할 수 있는 높이로 기준이 상향된다. 인천시는 이를 통해 43㎝(2070년 이후)까지의 해수면 상승을 대응할 수 있을 것으로 내다봤다.

하지만 해안재해 저감대책이 실제로 시행되지 못하면 인천시의 종합계획은 의미가 없다. 앞선 제1차 종합계획에서 섬 지역인 옹진군에 해안재해 저감 대책이 수립된 지역은 모두 48곳, 관련 사업비는 총 747억원에 달했지만 상당수 사업이 예산 부족으로 시행되지 못했다. 지난해 8~9월 대조기 때 인천 섬 지역에 동시다발적 침수가 발생한 것도 이런 이유 때문이다.

전문가들은 해양 도시인 인천의 특성을 고려해 해안재해를 별도로 다룰 수 있는 계획을 수립하면서 해수면 상승에 대비할 지자체 차원의 관리 방안을 구축해야 한다고 강조했다.

서울대 해양연구소장인 조양기 지구환경과학부 교수는 “매립 등으로 지역마다 ‘조차’(밀물·썰물 수위 차이)가 다르게 변하고 있다”며 “국제기구나 국가에서 관심을 갖는 해수면 상승은 지자체 단위의 지형 변화와 침식 등 요인이 고려되지 않은 전체적인 ‘평균 해수면 높이’다. 조차 증가나 지반침하 원인은 지역마다 다르게 나타나 따로 관심을 가져야 한다”고 했다. 그러면서 “저지대 해안가를 비롯해 매립지인 송도국제도시 등도 안심할 수 없는 지역”이라고 했다.

경기·인천 씨그랜트센터장인 우승범 인하대 해양과학과 교수는 “옹진군은 저지대 섬이 많고, 인프라와 응급 대응 체계가 취약하기 때문에 침수뿐만 아니라 연안시설 붕괴 등 복합적 재난에 직면할 가능성이 높다”며 “종합계획 수준을 넘어 해안재해에 대한 별도 관리계획을 수립해 섬별 지형·지질·이용 현황에 따른 대책을 마련해야 한다”고 했다.

■ 해수면 상승 연구 강화, “섬별 정기 관측 체계 구축해야”

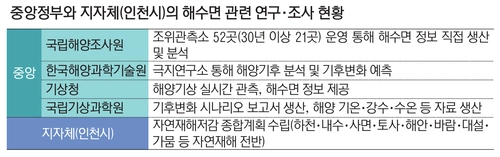

인천은 해수면 상승에 취약한 지역이지만 관련한 연구가 부족하다는 점도 문제로 꼽힌다. 해수면 상승을 지속적으로 연구하는 정부기관은 해양수산부 산하 해양조사원과 극지연구소가 유일하다. 여기서 기후변화에 따른 해수면 상승 전망과 대응책 등을 꾸준히 내놓고 있지만, 인천시 등 지자체가 각자 특성에 맞게 실행할 수 있는 세부적인 목표는 제시되지 않는다. 인천시가 수립 중인 자연재해저감 종합계획은 해수면 상승에 대비를 하기위한 일부 내용만 다룰 뿐 실제 사업 시행에 대한 점검·관리는 이뤄지지 않는다. → 표 참조

접경지인 인천 섬 지역의 특수성으로 대학 등 민간에서 해양 관측 자료를 입수하기 어렵다는 한계점도 있다. 기후변화에 따른 수산자원 변동 예측 등을 위해 국립수산과학원이 진행 중인 수온·염분 등 해양성분조사는 우리나라 서해의 마지막 영해 기점인 소령도 남측에서만 이뤄진다. 소령도 북측부터 시작되는 해역은 접경지역이라는 이유로 영해가 설정되지 않아 해양성분조사도 제외된다. 아울러 백령도와 연평도에 있는 조위관측소 해수면 관측 자료 역시 안보 문제로 외부에 공개되지 않고 있다.

우 교수는 “인천의 유·무인도가 100개가 넘지만 해수면 변화 추이를 볼 모니터링 자료는 거의 없어 섬별 세부 위험요인을 충분히 파악하기 어렵다”며 “지자체 주도의 정기 현장조사와 모니터링 체계를 구축해야 한다”고 조언했다. 그는 “침수가 발생한 다음 시설을 개선하는 형태에서 벗어날 수 있도록, 인천시와 옹진군이 국가기관 등과 해수면 관련 자료 공유 체계를 만들어 해양환경 요인을 통합 감시·예측할 디지털 해양관리의 선도지역으로 거듭나야 할 것”이라고 했다.

/조경욱기자 imjay@kyeongin.com

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)