·

·

하얀 국화가 놓인 자리. 낮게 내려앉은 조명이 영정 사진을 비췄다. 곧 잊혀질 사람의 이름이 아닌 끝내 기억되어야 할 역사의 증언자.

자신의 고통을 말로 바꾸고 그 말을 짊어진 채 세계를 돌았던 인권운동가 이옥선 할머니는 지난 11일 저녁 조용히 눈을 감았다. 향년 98세.

·

·

정오의 작별… 마지막 인사를 건네는 입관식

언니는 먼저 갔지만 우리는 아직 싸워야 한다

오전 내내 빈소를 지킨 97세의 동생은 말했다

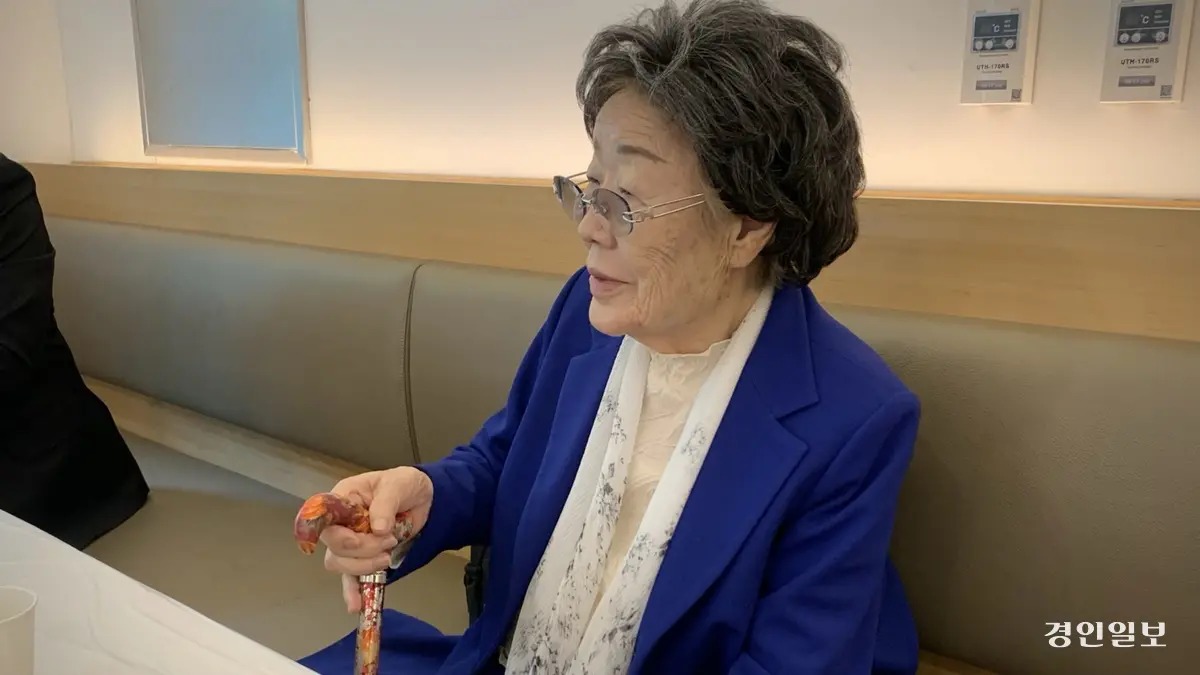

13일 오전 용인시 쉴낙원 장례식장. 일본군 위안부 생존자인 이용수 할머니(97)는 전날 조문을 마친 뒤 이날 오전 내내 빈소를 지키고 있었다. 이용수 할머니는 “언니는 먼저 갔지만 우리는 아직 싸워야 한다. 일본한테 사과를 받아야 한다”고 천천히 말했다.

이어 스마트폰에 담긴 정치인들과 찍은 사진을 보여주며 “이렇게 만나도 소용이 없다. 언니도, 나도 얼마나 말했는데…. 이건 분명한 전쟁범죄다. 국제재판소로 가야 한다. 그래야 일본이 제대로 사과한다”고 말하며 한숨을 내쉬었다.

이옥선 할머니와 함께 미국 등 전세계 곳곳으로 증언 활동을 다녔던 기억도 꺼냈다. 이용수 할머니는 “언니랑 같이 가서 말은 내가 했다. 출국할 때 언니가 ‘대구야, 네가 해라’ 그러셨다. 저는 언니라고 불렀고, 그분은 저를 ‘대구야’라고 부르셨다”고 떠올렸다. 이옥선 할머니는 호적상 1928년생이지만 실제 출생연도는 1927년이다.

이날 20여 년 전 이옥선 할머니의 무릎 수술을 무료로 해줬던 힘찬병원 대표원장 이수찬(63)씨도 빈소를 찾았다. 이수찬씨는 “부고 기사를 보고 오늘 마지막 인사를 드리러 왔다”며 “처음 오셨을 땐 관절이 다 닳아서 계단도 못 오르셨다. 하지만 한 마디 앓는 소리 없으셨고, 회복 중에도 늘 정갈하게 앉아 계셨다. 말은 적으셨지만 강단 있으셨던 분이었다”고 기억했다.

손자인 상주 김호림씨는 “할머니는 늘 ‘나는 살아남았으니까 말할 수 있다’고 하셨다. 저한테는 항상 건강해라, 공부 잘해라 그런 말들을 하셨다”고 전했다.

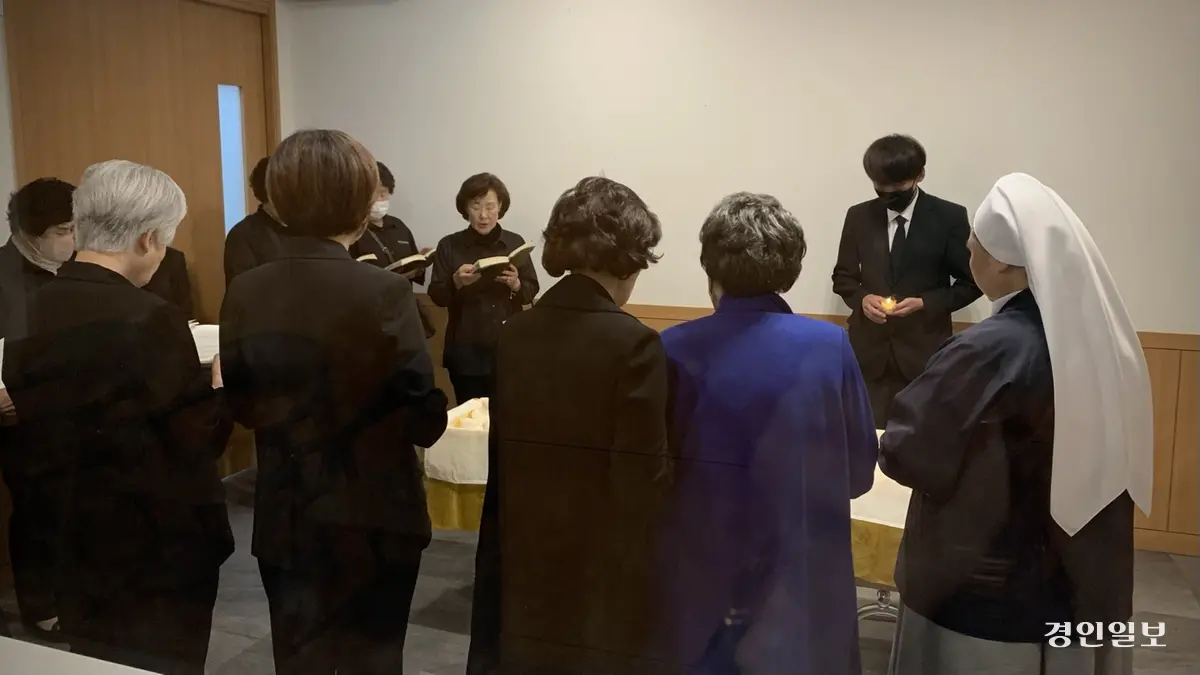

정오께 입관식이 시작됐다. 고인의 얼굴이 천으로 덮히기 전 유족과 지인들이 마지막 인사를 전했다.

이용수 할머니는 손에 쥐고 있던 작은 쪽지를 고인의 옷 소매 안에 넣었다. 이옥선 할머니를 마지막까지 돌본 요양보호사들의 이름을 적어 넣은 것이었다. 함께해 준 이들의 이름을 말 대신 기억으로써 남긴 인사였다. 관 앞에 엎드려 흐느끼던 손자 김호림씨의 등을 이용수 할머니가 토닥였다.

이용수 할머니는 고개를 숙이고 고인의 귀에 속삭였다. “잘가, 언니야. 잘가요. 이곳에서 있던 일 다 잊고 그곳에서 잘 지내. 나중에 거기서 또 만나요. 나 일부러 안 울 거야, 웃으면서….”

나눔의집 앞 다시 만날 장소… 기억이 남는 곳

흉상 설치될 예정인 광주 퇴촌면 ‘나눔의 집’

손글씨로 전해진 마음들 ‘잊지 않겠습니다’

이날 오후 이옥선 할머니의 흉상이 설치될 예정인 광주시 퇴촌면 ‘나눔의집’을 찾았다. 이곳은 앞서 세상을 떠난 위안부 피해자 19명의 흉상이 조성된 추모 공간이기도 하다.

맨 앞에는 동명이인의 이옥선 할머니 흉상이 놓였고, 김학순·강일출 할머니 등 별세한 피해자들의 흉상이 배치돼 있었다.

광장 뒷편의 추모공원 벽면에는 “언제나 함께하겠습니다”, “말해주셔서 감사합니다” 같은 시민들의 손글씨 포스트잇이 눈에 띄었다. 공원 내에는 위안부 피해자를 기억하는 예술 작품들도 함께 전시돼 있었다.

돌아온 이후… 그는 침묵하지 않았다

이옥선 할머니는 1927년 부산에서 태어났다. 14살 무렵 중국 옌지로 끌려갔다. 위안소에서 3년간의 고통을 겪고도 해방 후 귀국하지 못한 채 중국에 머물렀고, 2000년 6월 58년 만에 고국으로 돌아왔다. 한국에 있던 가족은 이미 사망신고를 마친 상태였다.

귀국 후 그는 침묵 대신 증언을 택했다. 2002년 미국 브라운대에서의 첫 강연을 시작으로 매년 해외를 돌며 일본군 위안부 문제를 국제사회에 알렸다. 2013년에는 독일·미국·일본 12개 도시를 3개월간 순회하며 5만㎞를 이동했다. 휠체어에 의지한 강행군 속에서도 그는 참상을 꿋꿋이 고발했다.

남겨진 질문… 끝내 받지 못한 일본 정부의 응답

내가 죽는다고 끝나선 안 된다, 해결해야 한다

할머니는 여전히 일본의 답을 기다리고 있다

현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 생존자는 이제 여섯 명뿐이다. 그러나 윤석열 정부 출범 이후 위안부 문제와 관련한 양국 정부 간 협의는 사실상 중단된 상태다. 이른바 ‘과거를 놓고 미래로 가자’는 기조 아래 피해자들의 명예 회복 요구는 점차 공론장에서 밀려났다.

이옥선 할머니는 ‘사과 없는 시간’을 견디며 살아 있는 증언자이자 행동하는 인권운동가로서의 길을 택했다. 침묵하지 않은 삶은 일본 정부가 외면한 질문에 대한 유일한 응답이었다.

이날의 작별은 단지 한 사람의 죽음을 애도하는 시간이 아니었다. “내가 죽는다고 끝나선 안 된다. 언젠가는 해결해야 한다.” 이옥선 할머니가 생전에 남긴 이 말처럼, 이제 더는 들을 수 없는 증언은 멈췄지만 일본 정부가 외면한 질문은 아직도 답을 기다리고 있다.

발인식은 14일 오전 10시 엄수된다. 장지는 충남 천안 국립 망향의동산에 마련될 예정이다.

·

·

위안부 피해자 생존자는 이제 여섯 명뿐이다

·

·

/유혜연기자 pi@kyeongin.com