지금 한국의 대학들은 교육체제의 정체성을 놓고 심한 혼란과 갈등을 겪고 있다.

선진국들이 지배하고 있는 시장경제의 교육체제로 갈 것인지, 고전적 대학모델로 위장한 북유럽풍의 평등주의 교육체제로 갈 것인지, 아니면 사회주의 체제와 시장경제를 혼합시켜 새로운 모델을 만들어 내고 있는 중국식 교육체제로 갈 것인지에 대한 이념적 대결의 내홍(內訌)이 그것이다. 그것도 학생부족으로 강의실이 비어가는 위기사태 속에서…. 안타까운 일이다.

대학 교육시스템에 관한 한 선진국이나, 중국식 모델은 쌍둥이다. 중국은 선진국형을 그대로 수입해 담론의 지평을 연지가 오래고, 오히려 경쟁력 추구면에서는 신자유주의를 능가하고 있다. '능가'한다는 말보다 뺨 친다고 해야 바른 표현이다.

우리 대학들은 어떤 구도의 방향을 잡아야 옳을까. 대학이 교육시스템을 결정하기에 앞서 학생을 '선택권을 가진 소비자'로 볼 것이냐, 그렇지 않으면 대학이 집행하는 대로 따라야 하는, '비 선택권자'로 볼 것인가에 대한 패러다임부터 정리하는 것이 수순일 것 같다.

IMF이전까지만 해도 학생은 대학선택권 내지 교육프로그램에 대한 선택권이 거의 전무했다고 할수 있다. 그러나 이후, 국가경제체제가 글로벌화에 편입되면서 교육프로그램에 대한 주체가 대학에서 학생으로 넘어가는 상황이 벌어졌다. 격하게 표현해서 그동안 대학이 주도했던 교육의 거품이 꺼지고 교육프로그램이 상품화돼 학생의 선택으로 이동(移動)했다는 의미다.

대학입학을 위한 수험생 감소가 그것을 증명하고 있다. 2000학년도 88만명이던 수험생이 올해 57만명으로 감소했다. 6년만에 자그마치 35%가 줄어들었다. 향후 10년 동안 연 누계로 약 20만명이 더 감소할 전망이다.

그 많은 학생이 갑자기 '증발'해 버린 현실을 주목할 필요가 있다. 이는 학생들이 국내 대학을 등지고 양질의 교육프로그램을 좇아 유학을 떠난 결과다. 지난 4월 미국국토안보부가 밝힌 한국의 미국대학 유학생 수는 지난해 9월 현재 8만6천여명에 달한다. 일본·프랑스·영국을 비롯 중국 등의 유학생 수까지 더하면 30만명대에 이른다.

달러 값에 잔뜩 기가 질려있던 보통사람들까지 '원-달러 환율 급락'에 고무돼 자녀 유학에 팔을 걷어붙이고 있다. 미국의 막대한 경상수지와 재정적자가 줄어들지 않는 한 달러값은 맥을 추지 못할 것이고, 그것이 지속되는 한 앞으로 유학생은 더욱 증가할 것이다.

현재 진행중인 한미자유무역협정(FTA)의 고등교육 시장개방문제도 고려해야 할 점이다. 고품질의 교육프로그램으로 무장한 세계 초일류 대학들이 서울 캠퍼스를 차릴 날도 머지 않았다. 그동안 잘 나갔던 대학들도 크나 큰 곤경에 빠질 것은 자명하다.

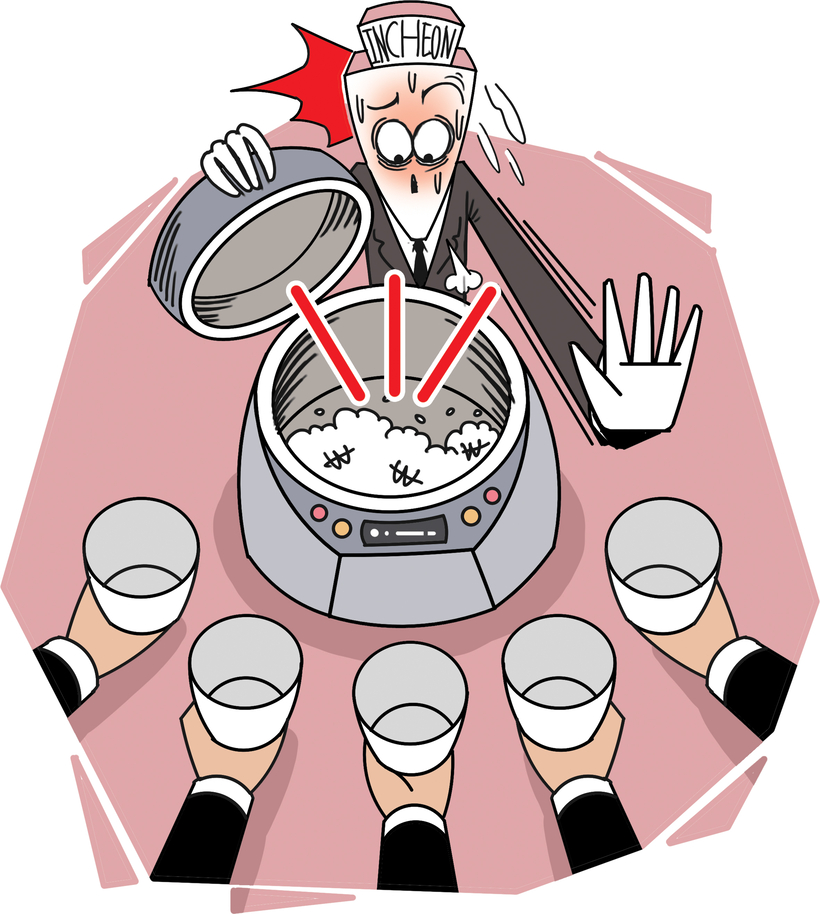

반면, 대학 수는 여전하다. 현재 전국 4년제 대학교는 202개, 전문대학은 158개교다. 정부가 지난해부터 대학에 대한 구조조정과 통폐합을 유도하고 있지만, 이들 수는 입시생이 '120만명 시대'의 숫자다. 학생들이 외국 대학으로 달아나 수험생 수는 58만명대인데, 대학 수는 별로 변한 게 없다.

이제 대학도 양질의 교육프로그램을 판매하는 '교육상품시대'로 접어들었음을 인정하고 대책을 서둘러야 한다. 소비자인 학생이 좋은 교육프로그램을 원하는데, 질 나쁜 '상품'을 강요한다고 해서 이를 이용하겠는가. 학생들이 시장경제의 경쟁력을 맛보고 그 효율성을 안 이상 기대하기 어렵다. 이것이 좌파문화로 포장된 'n분의1'체제의 북유럽 풍 교육방식 보다 서구식의 경쟁시스템을 선호하는 이유이다.

대학이 생존하려면 누구보다 우월한 교육프로그램으로 소비자가 원하고, 기업과 국제사회가 요구하는 인재를 양성해 낼 수 있는 시스템을 갖춰야 한다. n분의1의 대학 교육시스템으로는 취직도 안되고 살아남을 방도도 없기 때문이다. 학생부족의 위기사태에서 계속 이념적 대결만 할 것인가. 대학교육에 대한 정체성은 이제 정리돼야 한다.

/이 상 우(경원학원재단 사무처장)

[이상우 칼럼]대학도 시장원리에 따라 문을 닫는다

입력 2006-05-24 00:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

2006-05-24 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가