인터넷 쇼핑몰 'L베이비'를 운영하고 있는 유진수(34)씨는 포털의 이해할 수 없는 광고비 산정 방식에 대한 불만을 이렇게 표시했다.

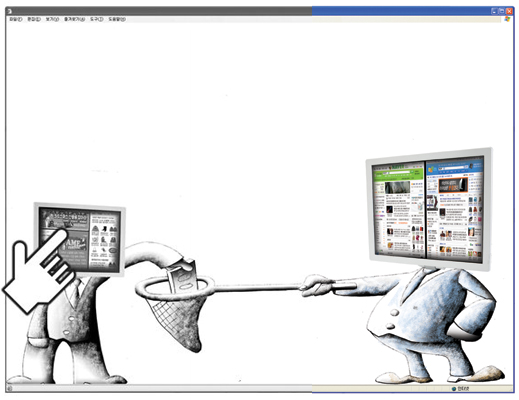

포털의 클릭당 광고 비용이 터무니 없이 높게 책정되고 있기 때문이다. 실제로 그는 자사 사이트 홍보를 위해 몇 개 포털에서 검색광고를 했지만, 포털의 '횡포(?)'에 2개월여만에 광고를 중단했다.

우리나라 온라인 광고시장은 지난 2002년부터 2006년까지 무려 300% 이상 성장했다. 물론 이들 성장률 대부분은 주요 포털들의 검색광고에 의해서 채워지고 있다.

이런 검색광고는 포털에 따라서 다소 차이는 있지만 크게 정액제(CPM) 방식과 CPC(cost-per-click) 방식으로 나뉜다.

정액제 방식은 말 그대로 광고료를 내고 일정기간 동안 자사 사이트가 검색창에 노출되는 것을 뜻한다.

반면 CPC방식이란 네티즌이 검색 결과에 나온 사이트의 주소(또는 배너)를 클릭할 때마다 광고비가 지불되는 방식이다. 광고주가 포털에 일정액을 먼저 지불하고 네티즌이 해당 사이트를 클릭하는 순간마다 클릭당 광고액만큼 차감되는 것이다. 즉, 소비자들이 T머니를 구입한 다음에 잔액이 다 떨어질 쯤에 다시 T머니를 충전해야 하는 것과 같은 방식이라면 이해가 빠를 것이다.

물론 차이점은 있다. T머니는 대중교통을 실제로 이용할 때만 돈이 빠져나가지만 포털의 CPC광고는 네티즌의 실제 구매 여부와는 상관없이 무조건 클릭할 때마다 돈이 빠져나가기 때문이다.

보통 사람들의 입을 떡 벌어지게 만드는 것은 네이버를 필두로 포털간의 서열이 사실상 고착화되면서 일부 포털의 CPC 광고비가 보통 사람들의 상상을 초월할 정도로 높게 책정되고 있다는 점이다. 가령 네이버 검색창에 '인터넷쇼핑몰'을 치면 '스폰서링크-파워링크-플러스프로-비즈사이트'순으로 광고 검색결과가 나온다. 여기서 파워링크와 비즈사이트가 CPC방식인데, 광고액을 많이 써낸 상위 5개 업체는 파워링크에, 6순위 이하는 비즈사이트에 배치된다.

17일 현재 네이버 인터넷쇼핑몰 CPC방식의 검색어 광고 1, 2순위는 'G사'와 'P사'인데 이들의 클릭당 비용은 각각 1천730원과 1천570원이다. 네티즌이 별 생각없이 G사이트를 두 번 클릭하는 순간, G사는 네이버에 3천460원을 지불해야 하는 것이다.

'온라인쇼핑몰' 검색어 광고단가는 이보다 약간 싸기는 하지만, 1순위와 2순위의 단가는 1천490원과 1천310원으로 비싸기는 마찬가지다.

물론 해당 일에 어떤 광고주가 '인터넷쇼핑몰'이란 검색어로 자사 사이트가 1순위에 노출되기를 바란다면 클릭당 비용을 최소 1천490원 이상 지불해야만 한다.

하지만 따지고 보면 포털의 높은 광고비용은 문제될 게 전혀 없을 수도 있다. 포털사이트들이 광고를 강제하는 것도 아니고 광고단가가 높다는 것은 그만큼 광고효과가 높다는 방증일 수도 있기 때문이다.

실제로 네이버 관계자는 "네이버 검색창 이용자 수는 하루에 1천500만명을 넘어선다. 많을 때는 2천만명이 될 때도 있다. 이를 TV광고로 치면 네이버 광고단가는 오히려 싸다고 할 수 있다"고 주장했다.

하지만 광고주들이 여전히 이해할 수 없는 것은 포털들의 비상식적인 CPC 광고운영방식이다.

클릭당 비용은 그렇다쳐도, 똑같은 IP주소(동일한 컴퓨터)에서 클릭을 반복할 때도 광고비가 반복적으로 지불되는 것이다.

쇼핑몰 운영자 유씨는 "검색어로 연결된 손님이 실제로 물건을 사지 않아도 광고비를 지불해야 하는 것은 이해할 수 있다. 물건을 구매하지 않았어도 최소한 사이트 홍보는 됐으니 말이다. 하지만 똑같은 네티즌이 반복적으로 클릭할 때마다 광고비가 2배씩 늘어나는 것은 정말 이해할 수 없다. 호객꾼에 의해서 어떤 유흥주점을 방문한 손님이 출입문을 두 번 여닫았다고 업주한테 보수를 두 배로 쳐달라면 이게 말이 되느냐"고 불만을 토해냈다.

네이버 등이 기술적으로 동일인의 광고 중복 클릭을 충분히 검색해 낼 수 있음에도 불구하고 무조건 클릭이 되기만 하면 광고비를 챙긴다는 얘기다.

사정이 이렇다보니 경쟁이 치열한 광고주들 사이에서는 포털의 배만 불려주는 웃지못할 상황까지 벌어지고 있다.

대부분의 광고들을 정액제 방식으로 운영하고 있는 E포털 관계자도 "CPC방식은 사실 포털들의 배만 불리는 경우가 많다. 광고 효과가 얼마나 되는지 아직 검증된 바도 없다"며 "유씨의 사례가 꼭 특이한 경우만은 아니다"고 전했다. 결국 포털의 부정클릭에 대한 책임회피로 영세한 광고주의 피해만 눈덩이처럼 쌓여가고 있는 것이다.

물론 이에 대해 포털 관계자들은 "이런 문제점때문에 최근 포털들도 자체적으로 허위 클릭을 방지하기 위한 장치를 마련했다"며 유씨의 사례가 더이상 유효하지 않다고 주장했다.

하지만 허위클릭을 방지하기 위한 구체적인 방식이 무엇인지는 영업상의 이유로 어느 포털 관계자도 밝히지 않았다.

자료 공개 거부는 취재진에게만 해당된 얘기가 아니었다.

지난해 대통합민주신당(당시 열린우리당) 이석현 의원이 네이버, 다음 등에 검색광고 제휴와 수수료 비율에 관한 자료를 정보통신부를 통해 요청했지만 '영업상의 비밀', '답변 불가능'이라는 답변만이 되돌아왔기 때문이다.

광고주들은 자신의 광고 효과가 구체적으로 어떻게 되는지조차 파악할 수 없는 구조인 것이다.

이에 대해 이석현 의원은 "미국의 CPC시장에서도 클릭수의 20% 정도는 부정클릭이라는 조사가 나온 적이 있다. 우리나라 포털들의 행태가 미국보다 더하면 더했지 덜하지 않는다는 것을 감안하면 우리나라 상황은 더 심각할 것이다. 이런 상황에서도 우리나라 포털들은 기초적인 자료조차 거부하고 있으니 답답할 뿐이다"며 "관련 법 제정이 시급하다"고 말했다.

온라인 쇼핑몰 관계자들도 "거대 자본들이 운영하는 소수 쇼핑몰을 제외하고는 대부분의 쇼핑몰들은 영세하다. 때문에 소비자들이 자신이 자주 가는 사이트가 있다면 포털의 검색창을 통해서 들어올 것이 아니라 처음부터 주소창에 사이트의 주소를 쳐줬으면 좋겠다"고 당부했다.

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)