지난 수요일 경기문화재단에서 마이클 무어 감독의 '식코'를 봤습니다. 워낙 상영관이 적어 기다렸던 공동체상영이었지요. 명불허전, 소문대로 대단한 작품이더군요. 영화의 줄거리나 인상깊은 에피소드는 이미 인터넷을 통해 파악한지라 김빠진 사이다 마시는 꼴 아닌가 걱정했는데, 기우였습니다. 초일류 강대국 미국으로부터 버림받아 절망하고 분노하는 미국인들의 얼굴을 마주하는 순간 저절로 마이클 무어의 제작 의도에 공명하게 되더군요.

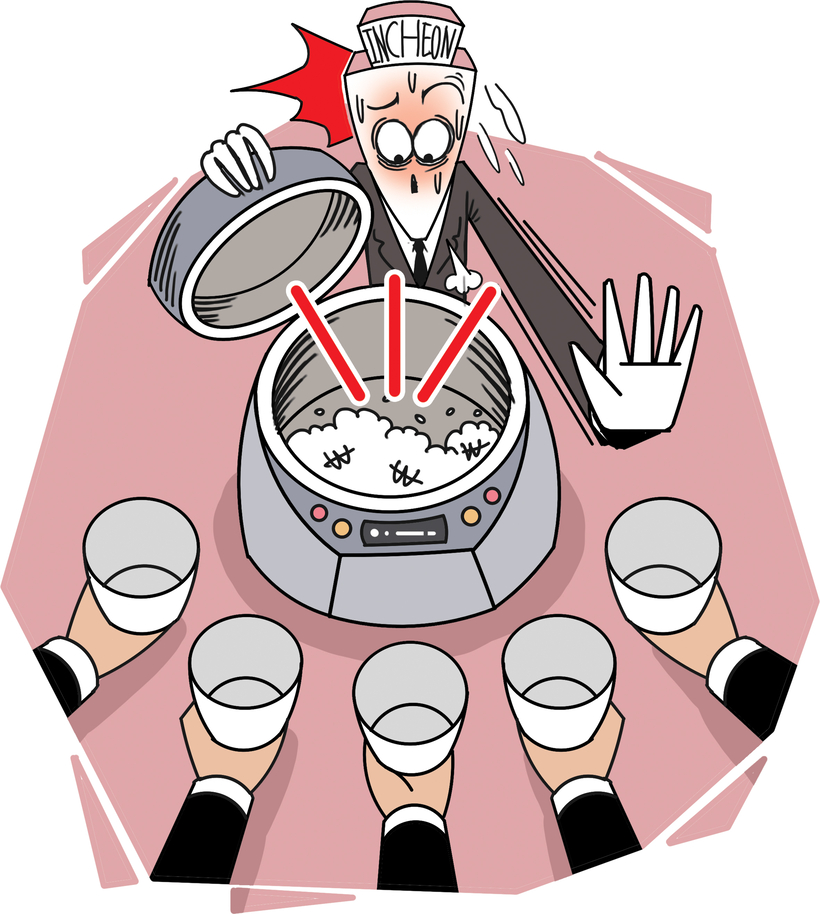

감독은 보험 대기업들, 즉 자본에게 의료보장 임무를 맡긴 미국이 미국인들에게 얼마나 잔인한 현실을 제공하고 있는지 적나라한 사례들을 열거하는데, 하나 같이 기가 막히더군요. 보험사들은 온갖 이유로 환자들을 외면하고 뿌리칩니다. 수술할 필요가 있는지 의문! 과거의 병력을 숨겨 가입했으니 무효! 한 귀면 충분하니 두 귀 중 하나를 선택! 이런 식이니 말입니다. 보험사들에게 미국인들은 병이 없을 땐 고객이지만, 병이 생기는 순간 회사의 이익을 잠식하는 벌레에 불과했습니다.

미국으로부터 버림받은 9·11 영웅들이 감독과 함께 콴타나모와 쿠바를 방문하는 장면은 특히 인상적이었습니다. 아랍 테러리스트들에게 완벽한 의료서비스를 무상제공한다는 콴타나모 미군기지를 향해 감독은 "이들도 치료해달라"고 외치지만 대답은 매정한 경고 사이렌 뿐입니다. 그리고 쿠바로 들어간 그들은 그제서야 진짜 의사를 만나 제대로 된 치료를 받게됩니다. 미국에서 120달러나 하는 약이 쿠바에서는 50센트! 한 미국 여성은 배신의 충격에 휩싸여 눈물을 흘립니다. 테러의 희생자들인 자국민은 피도 눈물도 없는 거대 보험자본에 맡긴 채 정작 테러리스트들에게는 최상의 의료서비스를 제공한다며 인권대국으로 자임하는 미국의 두 얼굴. 감독이 영화를 통해 전달하려는 메시지였습니다.

영화를 보고 나니, 그나마 국가의료보장 체계를 갖춘 우리의 처지가 얼마나 다행스럽던지요. 새 정부의 의료보험 민영화 추진을 반대하는 시민단체들이 '식코'를 투쟁의 전면에 내세운 이유도 이런 맥락에서일 겁니다. 의보 민영화는 충분하고도 진지한 논의를 거쳐야 할 중차대한 사안입니다. 지난 총선에서 이슈로 등장하지 않은 사실 자체가 잘못된 일입니다. 이제라도 늦지 않았습니다. 공론의 장에 내놓고 국민의사를 수렴해야 합니다. 이참에 의보 민영화에 찬성하는 쪽에서 식코에 버금갈 다큐를 제작해보면 어떨까요. 그리고 공영방송에서 두 작품을 함께 틀어보는 겁니다. /경인플러스 부장

'식코 (Sicko)'

입력 2008-05-08 17:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

2008-05-10 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가