[경인일보=]1935년 일제는 화약의 원료가 되는 천일염 반출을 위해 수인선 철도를 건설했다. 철도와 함께 소래포구의 역사도 시작됐다. 철도 건설 초기에는 건설 노동자들과 염전의 염부들을 실어 나르는 나룻배가 포구를 드나들었고 차츰 포구에 정착한 몇몇 주민들도 전마선(노를 젓는 작은 배)으로 어업 활동을 시작했다. 하지만 일제하에서 소래포구는 크게 번성하지 못했다. 소래포구 도약의 계기는 한국전쟁 피란민들의 정착이다. 어로 경험이 있는 피란민들이 소래의 어업을 주도했다. 1963년 2월, 어촌계원 23명이 모여 임민선씨를 초대 어촌계장으로 추대하고 소래 어촌계를 탄생시켰다. 1970년대 초에는 어선들의 어획물을 육상에 하역할 수 있는 공간인 '물양장'이 조성됐고, 소래포구가 유명세를 타기 시작한 1970년대 중반에는 어선 수도 150여척으로 급증했다. 1980년대들어 소래포구는 더 크게 번성했다. 1982년 인천항에 소형 어선의 출입이 금지되면서 인천의 어선들이 소래포구로 대거 몰려 온 것도 계기가 됐다. 그 해 어촌계원은 200명으로 늘어났다.

# 갯벌을 매립해 만든 물양장

소래포구를 찾는 사람들 대부분은 물양장 판매대에 가득 쌓인 어물들을 한두 가지쯤 사 본 기억이 있을 것이다. 판매대의 면적이라 해 봐야 고작 3.3㎡ 남짓밖에 안 된다. 더러 두세 개의 매장을 터서 하나의 가게로 쓰는 집들도 있지만 대부분은 3.3㎡짜리 가게다. 하지만 이 작은 가게 하나에서 나오는 수익은 상상을 초월한다.

소래포구 물양장은 1975년 대통령 특별 하사금(교부금)과 어민들의 울력으로 탄생했다. 공유수면인 갯벌을 매립해 3천300여㎡ 남짓의 땅을 만들었다. 하지만 매립지에 지번이 생긴 것은 1987년 한 차례 보강 축조 공사로 물양장 땅이 4천960여㎡로 늘어난 뒤였다. 그 전까지는 매립된 땅이었지만 문서상은 바다로 남아 있었다. 주민들이 만든 땅이었으나 땅은 끝내 주민들의 소유가 되지 못했다. 정부에서는 주민들에게 소유권을 줄 의사가 있었지만 주민들 사이에 의견 통일이 이루어지지 못했다. 어촌계 명의로 할지 개인 명의로 할지 결정하지 못하자 결국 땅은 수산청으로 넘어갔다가 다시 재경부의 소유가 됐다. 지금은 인천시 남동구가 재경부에서 위탁관리권을 넘겨받아 주민들에게 임대해 주고 있다. 계약은 1년 단위로 이루어지고 있지만 점유권이 인정되니 소유권이 있는 것이나 다름없다. 인천 남동구청 관계자에 따르면 2008년 기준 물양장 내의 좌판 수는 332개, 좌판 1개당 1년 임대료는 평균 127만원선이다.

물양장 조성 초기 좌판은 어촌 계원들에게만 배분이 됐었다. 배분이 되고 남은 자리에는 타 지역에서 들어온 상인들이 물건을 받아다 팔기도 했다. 상인들에게도 좌판의 권리가 돌아가게 된 것은 1990년대 초 소래갯벌 한국 화약의 매립공사 반대 투쟁 후였다. 한동안 물양장 좌판 점유권을 두고 선주들과 상인들 간에 다툼이 있었다. 관광객이 늘어나고 시장의 이권이 커지면서 생긴 일이었다. 결국 싸움은 법정까지 갔고 상인들의 권리도 인정됐다. 그 일을 계기로 상인 번영회가 생겼다. 이후 소래포구 상인회, 젓갈 상인회 등이 생기면서 소래포구에는 어민과 상인 조직의 분화가 촉발됐다. 차츰 도로변의 횟집들도 '구도로 상가 번영회' '신도로 상가 번영회' 등으로 조직화됐다.

# 새우, 꽃게, 주꾸미 등으로 소래산 체면 유지

물양장은 1987년에 한 차례 보강 축조되었지만 1996년 주변 정비사업이 시작되기 전까지는 지붕이 없는 노천 시장이었다. 어한기에는 그물을 쌓아 놓는 장소로도 이용되곤 했다. 주변 정비사업으로 시장에 지붕이 생기고 준공식이 이루어진 것은 1997년 1월 29일이었다.

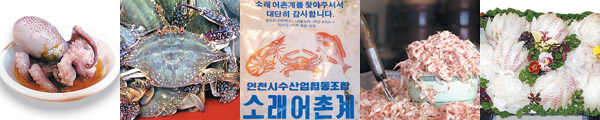

처음에는 소래 배들이 당일 조업해 온 수산물을 직거래했다. 당일 잡아온 물건을 직판한다는 소문을 타면서 포구를 찾는 관광객들이 더 많아졌다. 소래포구 물양장의 매출액이 이미 소래 어촌계의 어획고를 넘어선 지 오래다. 이제 소래포구는 더 이상 선주들이 아니라 시장 상인들에 의해 좌우된다 해도 과언이 아니다. 상인들은 밀려드는 손님들을 놓치지 않기 위해 공급이 불안정한 선주들의 배에만 기대지 않고 안정적인 거래처를 확보해 두고 장사한다. 그래서 소래포구 어물전 수산물의 대부분은 소래포구가 아니라 외부에서 유입된 것이다. 취재 중 만난 선주들의 상인들에 대한 불만도 그것이었다. 꽃게나 새우, 주꾸미처럼 소래에서 많이 나오는 수산물은 상인들도 선주들로부터 매입하여 판매하지만 광어나 우럭, 도미같은 어류들은 공급이 안정적인 양식산을 선호한다. 물론 2008년 봄처럼 광어가 풍년일 때는 좌판에도 자연산이 올라온다. 그러나 자연산이 사철 나는 것이 아니기 때문에 물양장의 수족관은 대체로 양식산으로 채워진다.

글·사진/강제윤 (시인·'섬을 걷다' 저자)

![만년 잠룡, 승천 기회는 지금? 경기도지사 30년 대선 도전기 [이슈&스토리]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.2ce9593fa016453ead01b3f98fbcac16_R.jpg)

![국민의힘 대선후보 교체 파장… 인천시당 직격탄 [인천 정가 레이더]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250510.6297cc27da694f6695f4cb9084e91384_R.jpg)

![[스포츠 시시콜콜] 만나면 반갑다 라이벌전… 팬들 경기장 부르는 이 맛](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.ea479dbf6bce472692d39724ad9b82fb_R.jpg)