# 파시가 끝난 바다는 매립되고

세종실록 지리지에 파시라는 이름이 등장할 정도로 파시(波市)의 역사는 길다.

"토산은 … 조기인데 군의 서쪽 파시평(波市坪)에서 난다. 봄, 여름 사이에 여러 곳의 어선이 모두 이곳에 모여 그물로 잡는데 관청에서 그 세금을 받아서 국용에 이바지한다."(세종실록지리지 나주목 영광군 편)

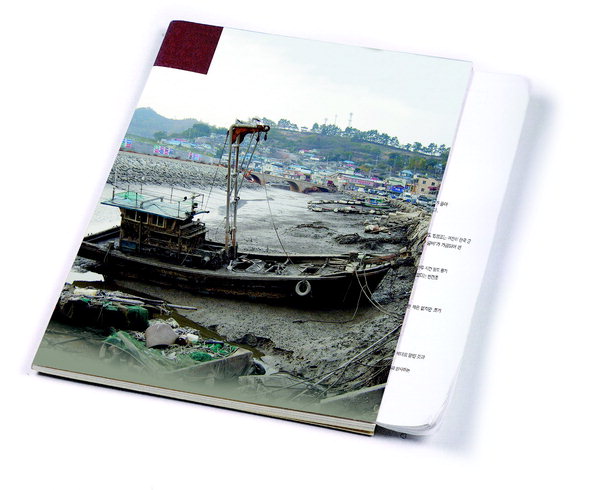

나그네는 '파시' 연재를 마무리하며 이 땅에서 파시가 처음으로 시작됐던 영광 법성포를 찾았다. 파시가 사라진 지 오래지만 연평도와는 달리 법성포는 아직도 조기의 음덕으로 살아가는 땅이다. 법성포 앞바다는 매립 공사의 기계음으로 소란스럽다. 조기잡이 배들이 들어와 정박하던 호수같이 아늑한 바다는 간 곳이 없다. 원형을 잃은 바다, 몇 척의 소형 어선만 묶여 있는 포구는 쓸쓸하고 적막하다. 바다를 매립해 만든 땅에는 대규모 굴비단지가 들어설 예정이다. 옛날 연평도로 올라오던 조기떼는 칠산 어장을 지났다. 이 무렵 부안의 위도와 함께 법성포에도 파시가 섰다. 들고나는 조기 배들과 운반선들, 조기를 사고파는 사람들로 포구는 인산인해를 이루었다.

# 밤새 장작불을 피워 말리던 덕장

굴비의 탄생지이기도 한 법성포. 법성포 파시는 해마다 3월 초부터 4월 말까지 이어졌다. 법성포 파시는 철쭉꽃이 필 때 절정을 이루었다. 그때 칠산어장의 조기들은 대부분 법성포로 실려와 굴비로 만들어졌다. 생조기는 며칠간 소금에 절여진 뒤 덕장에서 말라갔다. 긴 소나무들을 엮어서 위는 좁고 아래는 넓은 건조대를 만들어 세운 것이 덕장이다. 덕장 한가운데에 구덩이를 파고 숯불을 피웠다. 인부들은 조기를 도둑맞지 않기 위해 밤새 덕장을 지켰다. 낮에는 햇빛과 해풍에 마르고 밤에는 숯불의 열기에 말라갔다. 짧게는 1주일, 길게는 2~3개월이 걸리는 지난한 작업. 햇빛과 바람과 밤이슬까지 맞으며 조기는 굴비로 거듭 났고 조기와는 전혀 다른 차원의 맛을 가지게 됐다.

지금 법성포에 적을 두고 드나드는 조기잡이 유자망 어선은 4~5척에 불과하다. 40여 년 전 연평도 앞바다에서 조기가 사라진 뒤 칠산 어장에서도 조기가 자취를 감추었고 법성포 파시는 끝났다. 칠산 바다에서는 조기떼가 사라졌어도 법성포는 여전히 한국 굴비산업의 메카다. 법성포에 400여 개, 영광읍내에 200여 개 등 모두 600여 개나 되는 점포에서 여전히 '영광 굴비'가 가공되어 전국으로 팔려 나간다. 하지만 요즈음 옛날 방식으로 덕장에서 굴비를 만드는 집은 더 이상 없다. 주문을 받아 바짝 마른 굴비를 만들기도 하지만 80% 이상은 염장하여 세척한 뒤 한두 시간 정도 물기만 빼고 바로 급랭을 시킨 것들이다. 실상 굴비라기보다는 반건조 조기다.

# 굴비가 아니라 '엮거리'일 뿐

진양상회 사장 김은만(71) 노인은 평생 조기와 함께 살았다. 직접 조기잡이를 한 적은 없지만 조기 철이면 운반선을 끌고 어장으로 가서 조기들을 사다가 장사를 했다. 칠산어장에서 조기가 사라진 뒤에는 추자도, 가거도까지 조기를 사러 다녔다. 칠산 바다에서 작은 풍선들이 조기잡이를 하던 시절에는 운반선이 역할을 단단히 했다. 조기를 너무 많이 실으면 침몰할 염려가 있고 오래 두면 상할 수밖에 없었다. 바람이 불어주지 않으면 느린 목선으로 노 저어서 포구까지 갈수도 없는 노릇이고, 배에서 팔 수밖에 없었다. 바다 한가운데 시장, 그야말로 진짜 파시였다. 노인은 그 조기들을 모아서 법성포로 싣고 와 위판을 하거나 굴비장사들에게 팔았다. 그 당시는 한 상자에 50마리씩 들어가는 큰 조기들만 잡혔다. 지금은 150마리 이상이 대부분이다. 노인도 자신의 덕장에다 굴비를 말리기도 했었다.

"가마니를 펴서 조기를 한 벌 깔고 소금을 뿌리고 그 위에 가마니를 덮고 다시 조기를 깔고 소금 지르고. 그렇게 3일 염장을 했어. 그걸 한번 씻은 뒤 걸대에 걸어서 말렸어. 그렇게 두세 달 말렸어. 밤에는 이슬을 맞추고. 그러면 노란 물이 빠지면서 염기가 빠져 나오고 말랐지. 걸대에 걸어 말리는 풍경이 장관이었지."

법성포 조기파시는 철쭉꽃이 필 무렵에 성황을 이루었다. 이 무렵에 잡힌 조기는 오사리라 했고 오사리로 만든 굴비는 오가재비라 해서 최상품으로 쳤다. 오가재비를 통보리 독에 넣어두고 먹었다. 노인이 보기에 지금 굴비라고 나가는 것들은 굴비가 아니라 '엮거리'다.

"적어도 길이가 30㎝ 이상은 돼야지. 지금처럼 작은 조기들을 엮어 대충 물기만 뺀 것들은 굴비가 아니야."

큰 것과 작은 것, 덕장에 제대로 말린 것과 반 건조 조기는 맛 자체가 다르니 부르는 이름도 다 다르다. 그러나 지금은 굴비도 아닌 것을 굴비란 이름으로 팔아먹으니 그저 낯부끄럽기만 하다. 법성포에도 진짜 전통 굴비는 많지 않다. 김 사장의 탄식은 멈추지 않는다. 그것은 스스로에 대한 자책이기도 하다.

"지금은 굴비가 아니여. 엮거리 장사하는 폭이여. 조상님들 간판 팔아먹는 것뿐이여."

# 연재를 마치며

지난 일 년 나그네는 사라진 '파시'를 찾아 시간의 바다를 항해했다.

처음에는 연평도와 덕적도, 굴업도, 소래 등 인천지역 파시의 흔적만을 찾아갈 생각이었다. 하지만 발길은 제주 바다의 추자도와 영광의 법성포, 안마도,

송이도, 신안의 흑산도, 가거도, 비금도, 임자도 타리, 재원도, 보령의 녹도, 진도의 조도, 완도의 청산도 등 과거 한때 파시가 열리던 여러 지역으로까지

이어졌다. 회유하는 물고기를 쫓아가던 해상의 임시 시장, 파시. 과거에는 어장 철이면 이 나라의 바다 곳곳에 파시가 열렸다.

하지만 그 많던 파시는 이제 흔적도 없다. 대부분의 파시는 40~50년 전에 이미 끝나버렸다. 한철 잠깐 열렸다가 사라지곤 하던 파시의 속성상

유물이나 기록도 거의 남아 있지 않았다. 또한 선주와 선원, 상인 등 파시의 주역들 대부분은 이 세상 사람이 아니었다. 남아있는 기록은 많지 않고

몇 되지 않는 파시 경험자들은 늙어 기억이 희미했다. 늦었지만 그분들이 살아계실 때 찾아가 만날 수 있었던 것은 다행이었다.

증언을 해주신 노인들께 감사드린다.

![만년 잠룡, 승천 기회는 지금? 경기도지사 30년 대선 도전기 [이슈&스토리]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.2ce9593fa016453ead01b3f98fbcac16_R.jpg)

![국민의힘 대선후보 교체 파장… 인천시당 직격탄 [인천 정가 레이더]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250510.6297cc27da694f6695f4cb9084e91384_R.jpg)

![[스포츠 시시콜콜] 만나면 반갑다 라이벌전… 팬들 경기장 부르는 이 맛](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.ea479dbf6bce472692d39724ad9b82fb_R.jpg)