[경인일보=홍현기기자]양대호란은 한반도를 둘러싼 나라들의 첨예한 이해관계가 걸린 전쟁이었다. 세계는 이 특수성에 주목하고 양대호란을 연구해 왔다.

■양대호란, 왜 발생했을까

양대호란을 연구한 세계의 학자들도 인조와 서인의 외교정책이 전쟁을 불러왔다는 의견이 많다. 시대를 제대로 바라보지 못한 숭명반청(崇明反淸) 외교노선이 전쟁을 일으켰다는 것이다.

옌볜대학교 역사학과 이종훈 교수는 "임진왜란 등을 겪으며 조선은 명에 대한 일종의 충성심이 생겼고, 이에 따라 명의 쇠락을 알면서도 명나라의 처지를 동정했다"며 "당시 이념적 기틀인 주자학에 따라 조선은 계속 명에 충성해야 한다는 인식을 가지고 있었다"고 말했다.

일본 도쿄대학교 조선문화 연구실 로쿠탄타 유타카(六反田 豊) 교수는 "인조반정 이후 서인 정권이 친명배금이란 외교정책을 표방해 후금을 강하게 자극했다"며 "서인들은 광해군을 몰아냈던 정치논리로 '친명'을 들고 있다. 이에 따라 명에 대항할 생각은 하지 못했을 것이다"고 말했다. 이어 "서인에 의한 인조반정이 전쟁의 빌미가 되었다. 후금 태종은 광해군을 위한 보복을 구실로 정묘호란을 일으켰다"며 "결국 서인의 인조반정과 이들의 외교정책이 전쟁을 일으킨 것으로 본다"고 했다.

하지만 단순히 외교정책을 전쟁의 원인으로 연결하는 것은 무리라는 의견도 있다. 아무리 중립적인 외교를 했더라도 병자호란은 피할 수 없는 전쟁이었다는 것이다.

중국전쟁사 전문저술가인 영국인 크리스 피어스(Chris Peers)씨는 "광해군이 계속 왕좌를 지켰어도 청과 좋은 관계를 유지하기 힘들었을 것이다"며 "그 당시 청과 국경을 마주보고 있었던 조선은 명과 청의 힘겨루기에 어떻게든 끼어들 수밖에 없었다. 국제정세를 피해갈 수 있는 방법은 없었을 것이다"고 말했다.

■조선과 명은 왜 청에 무너졌나

유럽과 가까워 쉽게 그들의 무기를 접할 수 있었던 명은 당시 유럽의 머스캣(장총의 일종), 대포 등을 적용한 기술을 가졌다. 청은 뒤늦게 유럽의 무기를 받아들이고 독자적으로 개발해 명과 비슷한 수준에 이르렀다. 조선도 이때 이미 조총 등 신식무기를 사용하고 있었다. 외국 전문가들은 청의 승리 원인은 기술이 아니라고 입을 모은다.

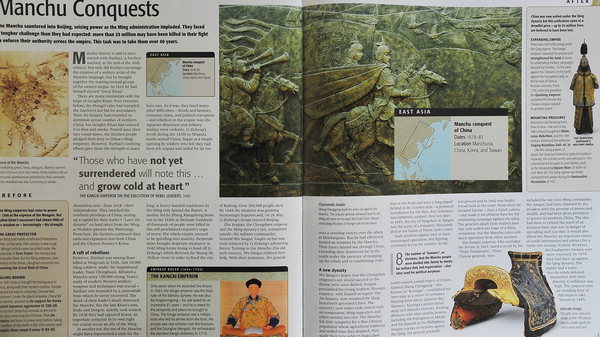

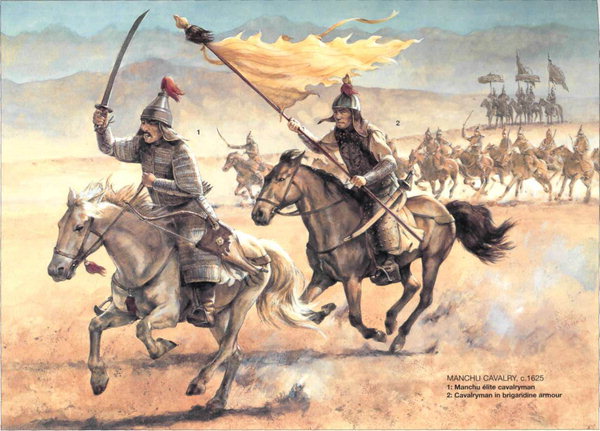

크리스 피어스는 "만주족은 활과 화살로 대륙을 정벌했다. 조선에 침략한 군대도 활을 든 기병이었다"며 "명, 청, 조선을 놓고 보면 청이 절대 무기나 기술에서 앞서지 못했다. 청이 총이나 대포같은 무기를 본격적으로 이용한 것은 대륙 대부분을 점령한 뒤였다고 보면 된다"고 말했다. 이어 "결국은 제대로 관리되지 않은 군사 조직, 백성들의 정권에 대한 불신 등이 전쟁에서 패하게 된 원인"이라고 말했다.

영국 캠브리지대 교수를 지낸 중국사 명대(明代) 전문가 레이 황(黃仁宇·2000년 작고) 박사는 생전에 쓴 '만력15년(萬歷十五年)'이란 책에서 "명의 백성들은 명나라의 시대에 뒤떨어진 정책으로 정권을 불신하게 됐다"고 설명했다. 황 박사는 같은 책에서 "당시 중국의 정책은 경제발전을 돕고 전국의 재화를 풍부하게 하는데 초점이 맞춰진 것이 아니다. 단지 왕조의 안전을 유지하는 데 주안점을 뒀다"며 "뒤떨어진 농업 경제를 유지하고 상업과 금융의 발전을 억제하는 정책을 펼쳐 중국이 세계의 선진국이었던 한·당에서 추락, 백성들은 정권을 믿지 못하게 됐다"고 했다. 그는 "서구에서 화기를 개발할 때 명은 성을 쌓았고, 섬나라 일본이 위협해도 명은 일본 원정에 나서지 못했다"며 "당시 명나라가 시대를 제대로 인식, 대처하지 못하는 모습을 보여준다"고 덧붙였다.

■일본의 식민지배 논리로 이용된 병자호란

1930년대 일본인 학자들은 일제의 조선침략을 정당화하기 위해 병자호란을 연구했다. 그 결과로 '만선사관(滿鮮史觀)'이 탄생했다.

만선사가(滿鮮史家)들은 한반도는 만주의 영향권 아래 있었다고 설명한다. 한반도는 만주의 압력으로 제대로 발전할 수 없었다는 것이다. 조선의 국왕 인조에게 삼전도의 굴욕을 안긴 병자호란을 대표적인 사례로 이용했다. 결국 일본은 자신들이 '만주에 압박받아온 조선을 구제했다'는 논리로 식민지배를 정당화했다.

이에 따라 만선사가는 광해군을 '찬양'하는 쪽에 가깝다고 할 수 있다. 조선이 만주(청)와 좋은 관계를 유지하려 한 것을 '조선의 자주성 부재'로 연결할 수 있기 때문이다. 대표적 만선사가 이나바 이와키치(稻葉 岩吉)는 1934년 '광해군시대의 만선관계'라는 논문에서 서인들의 인조반정을 비난하고 광해군을 치켜세웠다.

만선사가는 이런 일련의 연구 작업으로 조선, 한반도는 만주의 일부라고 주장한다. 즉 한반도는 자주적 역사주체가 아닌 만주의 부속물이라는 것이다.

삼전도비는 이들 주장의 좋은 근거로 쓰일 수 있다. 1895년(고종 32) 치욕적 역사의 기록물이라고 백성들에 의해 매몰됐던 삼전도비를 일본은 1913년 다시 세웠다.

지금은 만선사관의 시각에서 연구하는 사람은 사라졌지만 만선사관에 의한 연구물은 놀랄만큼 많다. 당시 일제는 한반도와 만주에 진출하는 역사적 논리를 갖추기 위해 만선사가들의 연구를 전폭적으로 지원했기 때문이다.

도쿄대학교 조선문화 연구실 로쿠탄타 유타카 교수는 "지금은 더 이상 만선사관의 시각에서 연구하는 사람은 없다. 이제는 만선사관 자체가 연구의 대상이 되고 있다"며 "많은 문제점을 가지고 있는 것이지만 그것이 포함하고 있는 역사적 자료의 양은 어마어마하다"고 전했다.

※ 중국사 전문가에 듣는 전쟁원인

한반도 둘러싼 국제적 대립… 어느쪽 택하든 전쟁 불가피

"양대호란은 명과 청의 전쟁이었습니다."

중국사 전문가 크리스 피어스(Chris Peers·사진)씨는 지난 5월 22일 경인일보와 전화 인터뷰에서 "양대호란을 조선과 청 사이의 전쟁으로 이해할 수는 없다"며 이같이 말했다.

피어스씨는 "양대호란은 한반도를 둘러싼 국가들의 첨예한 이해관계를 보여주는 현상이었다"며 "명과 청 어느 쪽을 택하든 전쟁은 피하기 어려웠다"고 말했다.

그는 "광해군은 중립적인 외교를 진행한 것으로 알고 있다"며 "하지만 이때는 중립국이란 있을 수가 없는 것이다. 중립적 외교도 결국 전쟁을 불러왔을 것이다"고 말했다.

그는 "이 당시 전쟁의 원인으로 외교정책을 지적하는 것으로 알고 있는데 이는 맞지 않다"며 "전쟁은 발발할 수밖에 없는 상황이었다. 외교정책이 아닌 전쟁 준비 부족을 비판하는 것이 맞는 지적이라 생각한다"고 말했다.

피어스씨는 "전쟁에 대한 준비가 부족했다고 해서 무기나 기술에서 조선이 청에 밀리지는 않았다. 당시 조선은 군대 내부의 신뢰 부족, 적합하지 않은 군대 조직 구성, 우수한 장수의 부재 등의 문제를 겪은 것으로 알고 있다"며 "이것은 국내 정치 자체의 문제로 인한 것으로 볼 수 있다"고 말했다. 크리스 피어스씨는 1956년 영국에서 태어나 캠브리지 대학교에서 동양사를 전공하였으며, 특히 중국의 군사학과 전쟁사를 오랫동안 연구한 서구 최고의 중국전쟁사 전문가로 꼽힌다. 저서로는 '16~19세기 중국군: 용의 군대', '16~19세기 중국제국 후기 군', '6~13세기 중국제국 군' 등이 있다.

※ 16~17세기 중국은…

명관리 특권챙기기 백성수탈… 이름뿐인 군대 '쇠락의 길로'

16세기 말 명(明)은 이미 쇠락의 길로 들어섰다.

이탈리아 선교사 마테오 리치(Matteo Ricci)의 저술을 보면 16세기 말기에 들어서면 명의 관리들이 자신의 이익만을 챙기는 풍조가 만연했다. 당시 명의 관리들은 기존의 규칙을 고쳐 가면서까지 훈련에 빠지는 등 특권을 챙기고 군마를 개인적으로 사용하기도 했다. 군 체계도 형식적인 수준에 지나지 않았다. 1560년대 명이 몽골의 침략에 대항해 전쟁을 벌일 때 군사 12만명이 봉급을 받고 있었지만 실제 전쟁에 참가한 병사는 3만명에 지나지 않았다는 것이다.

영국 국적의 중국인으로 명대 연구가인 레이 황(黃仁宇·2000년 작고) 박사는 '만력15년(萬歷十五年)'이란 책에서 '명실록'등을 인용해 "16세기 말 명은 국가세금은 가중하지 않았지만 백성들은 곤궁함을 면치 못했다"고 했다. 법률의 부패와 정부의 무능으로 지주들이 백성들을 착취하고 관료가 향촌에서 규정 외에 세를 징수하는 일이 만연했다는 것이다. 황 박사는 "당시 정부의 세나 인구에 대한 통계는 형식적이라 세율의 불일치가 일어날 수밖에 없었다"고 했다.

명대 말기 백성들의 정권에 대한 생각도 바뀌고 있었다. 파리 7대학교 이안 맥모란 교수는 '명―청대 충성심에 대한 비망록'이란 논문에서 "절대적, 종교적, 감화적이었던 충성심은 17세기에 들어 이성적, 비교적이 되었다. 이 시기 황제는 그들을 위한 일종의 파트너라는 인식이 퍼져나가기 시작했다"며 "왕은 백성들이 희생해 모셔야 하는 존재가 아닌 협력하는 존재라는 인식의 변화로 민중의 불만이 더욱 컸던 것으로 보인다"고 했다.

이런 명의 말기적 모습에 인접국들의 침략도 빈번했다. 1513년에는 14세기부터 명이 지배했던 실크로드 변방에 있는 하미(哈密)라는 지역은 투루판의 술탄에 점령당했다. 명은 몽골 용병까지 고용해 이 지역을 다시 찾기 위한 침략을 강행했지만 실패하고 1528년에는 영토 수복을 단념하게 됐다. 명이 약한 모습을 보이자 투루판의 습격이 거세졌다. 투루판은 중국 북서부까지 침략을 시작했고 중국 영토 내에서 무슬림들의 봉기까지 일어났다. 베트남도 이런 명에 공납을 내지 않기 시작했다. 명은 1537년부터 3년간 베트남을 공격했지만 결국 포기하고 말았다. 베트남과 버마는 명이 약하다는 사실을 알게 됐고 운남(雲南) 광시(廣西) 남부지방까지 침략했다.

일본 도쿄대학교 조선문화연구실 로쿠탄타 유타카(六反田 豊) 교수는 "명이 이렇게 망조를 보이며 인접국들은 침략을 했는데 유독 조선만이 '명이 임진왜란 때 쓰러져가는 조선을 바로 세워줬다'는 재조번방지은(再造藩邦之恩)을 느끼며 친명적인 자세를 더욱 강화했다"며 "인조와 서인들이 반정의 명분을 지키기 위해 실리를 따지지 못했고, 결국 전쟁을 불러왔다"고 말했다.