'씨족체' 아닌 '공동체' 차이점

교육·학습이나 경제·문화예술 등

같은 목표·삶의 지향점 추구

'축제'처럼 전시행정 부작용 우려

지자체 정책적 조직 찬반 논란도

'…그 당시 마꼰도는 선사시대의 알처럼 매끈하고, 하얗고, 거대한 돌들이 깔린 하상으로 투명한 물이 콸콸 흐르던 강가에 진흙과 갈대로 지은 집 스무채가 들어서 있던 마을이었다. 세상이 생긴 지 채 얼마 되지 않아 많은 것들이 아직 이름을 지니고 있지 않았기 때문에 그것들을 지칭하려면 일일이 손가락으로 가리켜야만 했다.'(가브리엘 가르시아 마르케스, '백년의 고독' 中)

최근 수 많은 손가락들이 성공한 '마을'을 지목하고 있다. 주변에 마을 주민이 되기를 희망하는 사람도 많아졌고, 공동체 일원으로서의 경험담을 들려주는 지인도 여럿 있다. 보다 적극적으로, 전혀 새로운 형태의 마을을 구상하는 것을 소일 삼아 즐기는 이도 간혹 만날 수 있었다. 요컨대, 마을이 대세다.

요즘의 마을은 물론, 넓은벌 동쪽끝으로 실개천이 휘돌아 나가는 전통적인 마을과는 다르다. 전통의 마을들이 자연환경에 따라 생겨났다면, 요즘 마을들은 환경을 부수고 탄생한다.

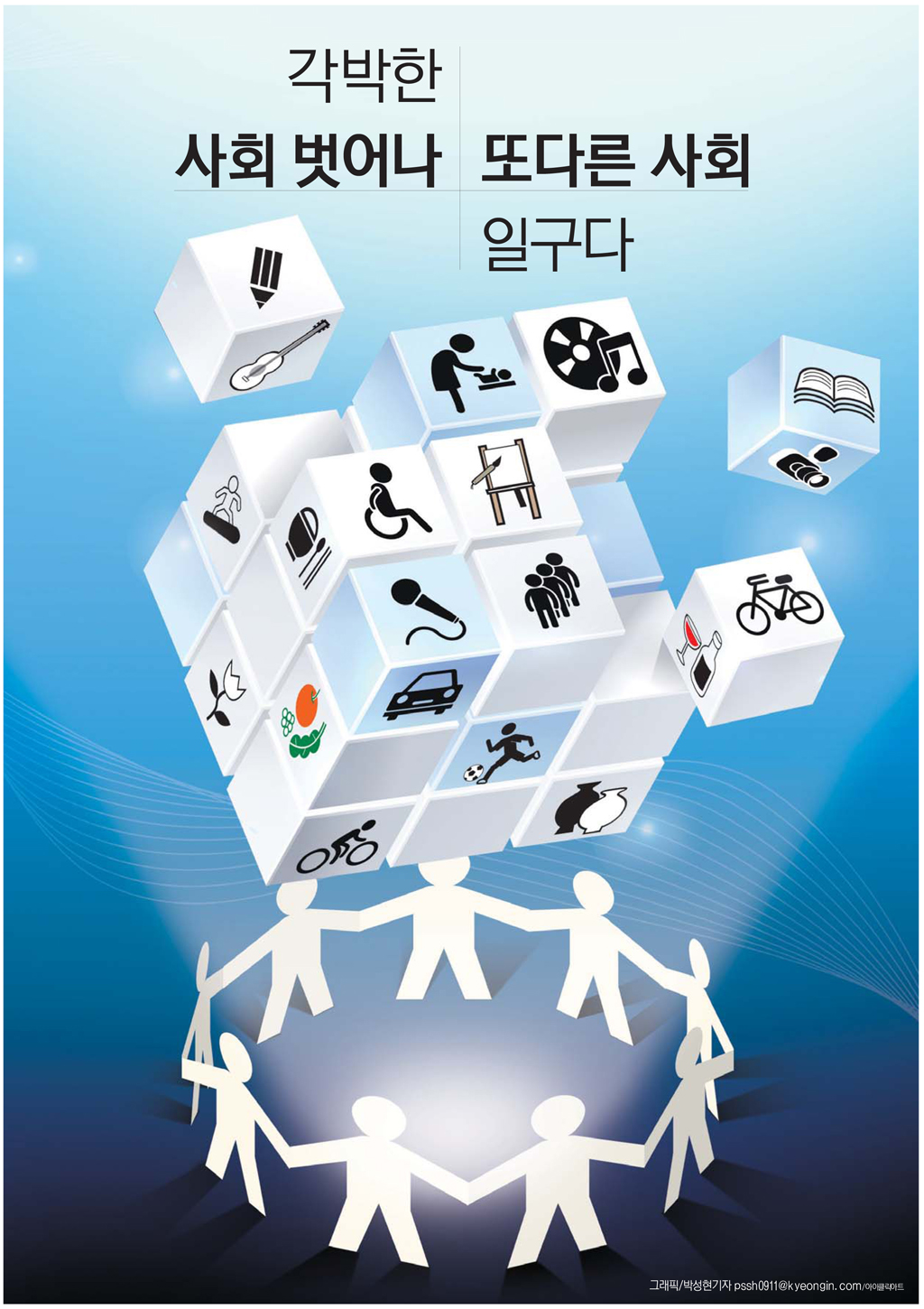

산업화, 도시화, 개인화가 집약된, 넓은 벌판도 모자라 허공까지 꽉 채운 아파트와, 사회에 만연한 불신과 배타주의 밖으로 걸어나온 사람들이 마을을 만든다. 전통 마을의 구성원이 '씨족체'라면, 요즘 마을은 '공동체'가 핵심이다.

같은 목표나 삶의 지향점을 추구하는 사람들이 교육이나 학습, 경제 활동, 문화예술활동을 마을 안에서 함께 한다. 90년대 중반께부터 하나 둘 생기기 시작한 공동체의 마을은 처음에는 아주 천천히 우리 사회의 한 귀퉁이를 물들였다.

그러던 것이 요즘은 '대세'가 됐다. 마을의 수가 많아진 것은 물론 각 마을의 특성도 다양해 졌으며, 마을을 보는 시선도 달라졌다. '별나다'에서 '부럽다'로. 선망과 호기심을 품고 '거기는 뭐하는 곳이에요?' 라며 슬쩍 문틈을 들여다 보는 이들이 많아졌다.

'아이를 나으면 육아 공동체에 들어가고 싶다'거나 '퇴직하면 공동체에서 공부를 해볼까'하는 식으로 누군가의 장래희망이 되기도 한다.

그런데 한 편으로는 이런 시선도 있다. '저러다 축제 꼴 나지.' 90년대, 각 지방자치단체마다 무수한 축제를 양산했다. 화려하고 요란한 축제는 지자체장의 업적을 치장하기에 좋은 아이템이었다.

지자체가 시행하는 축제의 일부는 전시 행정이라는 비판속에 사라지거나, 바가지 상술이 난무하는 장터로 전락하는 등 부작용을 낳았다.

최근 두드러진 마을의 번성 뒤에도 지자체가 있다. 이미 마을 여럿이 이들의 돈과 정책에 힘입어 만들어졌다. 최근에는 경기도가 대대적으로 '따뜻하고 복된 마을 공동체'만들기를 예고했다. 정책적으로 공동체가 조직되는 것에 대한 우려와 찬반 논란도 시작됐다.

이에 경인일보는 공동체 마을을 돌아보기로 했다. 마을 안에서 일어나는 여러가지 활동과 마을 운영의 원리, 주민들 삶의 변화를 직접 보고 들으며 지자체와 공동체가 조화를 이루며 발전할 수 있는 묘수를 함께 고민하려 한다.

글 = 민정주기자

그래픽/박성현기자 /아이클릭아트

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)