툰드라·북유럽인·잉카원주민 등 바람소리 맞으며 스스로 견디게… 혹한 길들이기

히말라야에선 백일 안된 아기 마당서 오일 마사지·가족들 외출후 '정화의식' 치러

자립심과 이기심을 혼동 독불장군 아쉬움·나보다 우리가 우선인 사회를 꿈꾸며…

툰드라 지역에 사는 유목민들은 아기가 태어나면 그 혹한 속에서도 대지의 신께 아기의 영혼을 의탁한다는 의식을 치르고 하루에 한번 아기를 강보에 싸서 밖으로 나가 대자연과 교감하는 시간을 보낸다고 한다. 어떤 어려움(기후 조건)에 부딪히더라도 두려움 없이 헤쳐나가라는 의미란다.

북유럽인들 역시 한겨울에 아기가 태어나도 요람에 눕혀 늦은 밤까지 정원 나무 밑에 아기를 두는 것이 일상이란다.

아기도 자연의 일부여서 자연과 분리될 수 없는 존재라 거기에 맞게 단련하는 거라고, 자연에서 지혜를 얻고 건강을 지키며 그 아기가 자라 걸음마를 배울 땐 수없이 넘어져도 스스로 일어나도록 격려하고 기다리며 어른이 도와주는 일은 없단다.

우리 조상의 시원이라는 바이칼이나 북몽골에서 순록을 키우며 사는 차탕족도 그랬고, 안데스 골짜기에서 알파카를 키우며 사는 잉카원주민도 크게 다르지 않았다.

바깥기온이 영하 40도로 뚝 떨어져도 아기가 태어나면 산모 곁에만 두지 않고 매일 일정시간 밖에서 햇빛을 받게 하고 바람소리, 풀잎 흔들리는 소리 같은 자연과 교감을 할 수 있게 배려하는 것이란다.

아프리카 잠비아에서 만난 출생 20일 된 아기는 털옷을 겹겹이 입고 있었다.

낮 기온이 40도에 육박하는데 털옷이라니 아무리 신생아라도 너무 덥지 않을까 싶었는데 태어나는 순간부터 아프리카의 뜨거운 기후에 적응시키지 않으면 수많은 풍토병과 질병으로부터 건강을 지킬 수가 없게 되니 그럴 수밖에 없단다. 그야말로 이열치열인 셈이다.

외출에서 돌아온 가족들은 아기에게 나쁜 기운이 전염되지 않도록 손발을 불에 쬐는 정화의식을 치른다. 그건 아기도 마찬가지인데 물을 맘대로 쓸수 없는 고산지역에서 아기에게 면역을 키워주는 좋은 방법이라고.

종교적 의미도 있겠지만 그들은 하나 같이 아기가 태어나면 부모보다는 자연과 교감하게 하는 것이 우선이고, 반드시 치러야할 과정이라 믿는 반면 우리는 태어날 때부터 지나친 보호를 자처한다.

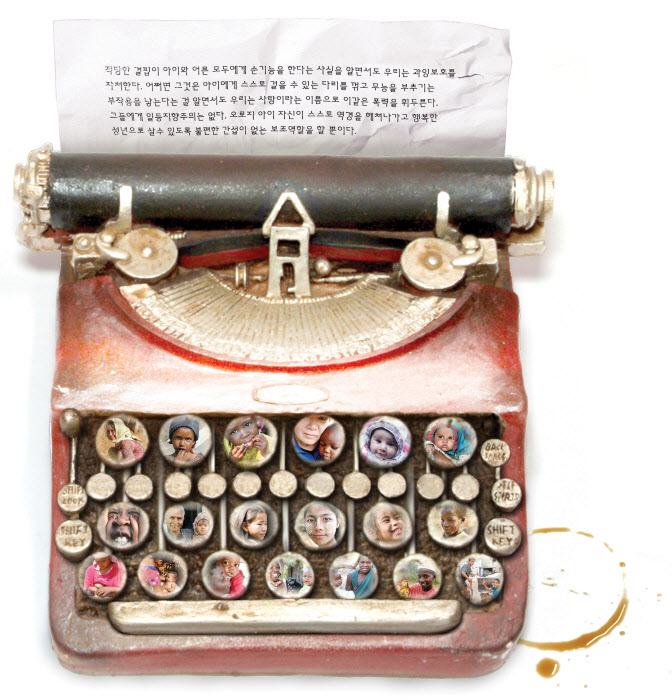

세상에는 자신의 의지와 상관없이 태어나 단 하나의 장난감도 가져보지 못한 아이와 먹을 것이 없어 영양실조나 굶주림으로 죽어가는 아이들이 부지기수다. 학교라면 문턱도 넘어보지 못한 아이와 평생을 화장실이 없는 집에서 사는 아이들과 태어나서 부모가 누군지도 모르고 죽어가는 아이들도 수없이 많다.

요즘은 자연을 모르고 대가족이라는 소중한 공동체 삶을 뒤로하고 물질과 자신이 우선인 우리 아이들을 지켜보는 마음이 착잡하다. 어른은 아이와 평생을 함께 할 수 없다는 자명한 사실을 알고 있음에도 행여 상처받고 마음 상할 세라 최고의 것을 제공하며 강하게 키우지 못한다.

자립심과 이기심을 혼동하고 있다는 증거다. 대자연을 외면하지 않고 나보다는 우리가 우선인 사회를 꿈꾸어본다. 아이보다 더 분명한 미래는 없을 테니까.

/김인자(경인일보 신춘문예 출신 시인·여행가)

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)

![[천사의 다른 이름을 찾아서…세상의 아이들·11]# 원숭이가 먹으니 # 우리도 먹어요 -잠비아 편](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201712/2017121001000589700028091.jpg)

![[천사의 다른 이름을 찾아서…세상의 아이들·10]# 오래된 # 미래를 가다- 라다크 편](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201712/2017120301000117900004971.jpg)

![[천사의 다른 이름을 찾아서…세상의 아이들·9]# 사랑이 아니면 # 무엇으로- 탄자니아 편](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201711/2017112701001831200087771.jpg)

![[천사의 다른 이름을 찾아서…세상의 아이들·8]# 나는 # 조종사가 될 거야 - 네팔 히말라야 편](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201711/2017111301000849100039611.jpg)