일본 천황은 근대 국가에서 어떻게 헌법이 명시한 국가의 상징이자 숭배의 대상이 될 수 있었을까.

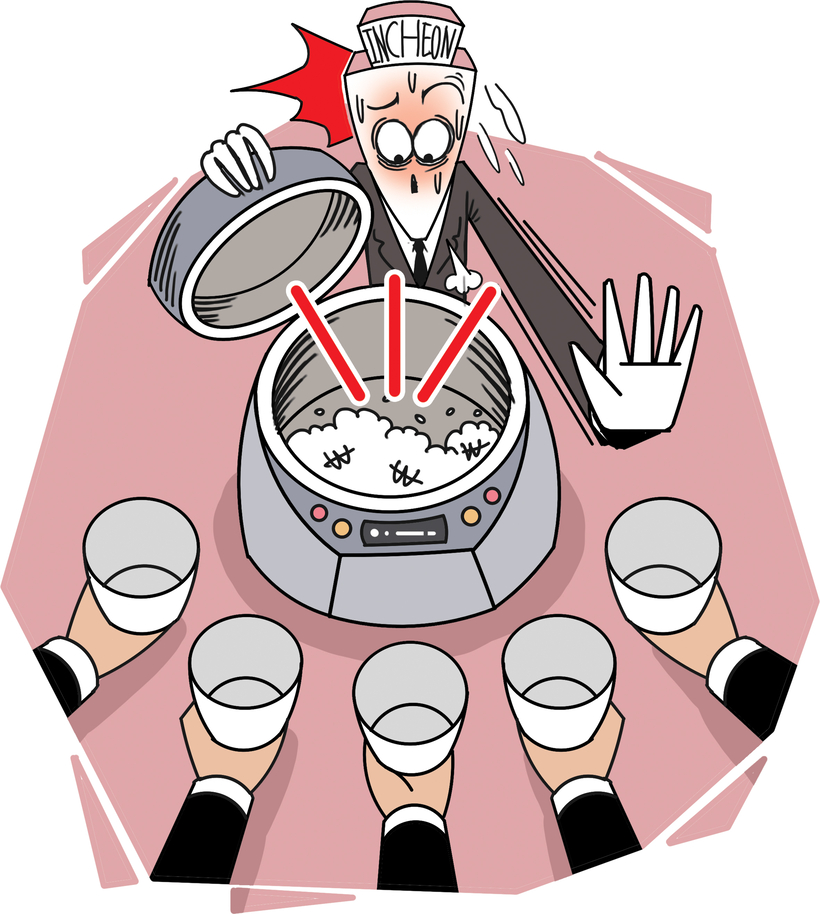

8일 오전 쉐라톤 그랜드 인천호텔에서 열린 새얼문화재단(이사장·지용택) 주최 제437회 새얼아침대화 강연자로 나선 박삼헌 건국대학교 일어교육과 교수는 "일본이 근대 국가로 들어서는 과정은 천황의 정치적 권위와 권력이 일체화하는 과정"이라고 설명했다.

일본은 1192년 가마쿠라막부가 시작된 이후 무로마치막부, 에도막부까지 쇼군(정이대장군)이 정치권력을 갖고 통치하는 국가 체제가 1868년 메이지유신까지 이어졌다. 막부 정치 시대엔 권력과 권위가 나뉘어 있었다. 박 교수는 "권력을 행사하는 건 통치자인 막부이고, 통치 정당성을 부여하는 권위는 천황이 가지고 있었다"고 했다.

박 교수는 일본의 정치적 권력과 권위가 일체화한 계기로 '개항'을 꼽았다. 미국의 해군 제독 페리가 1853년 일본에 도착해 개항을 요구했고, 이듬해 일본과 화친조약을 체결해 시모다와 하코다테 항구가 열렸다. 박 교수는 "미국이 당시 촌구석이었던 하코다테 개항을 요구한 건 포경산업 기착지로 일본을 주목했기 때문"이라며 "서구에서 후발 공업국가였던 미국은 고래기름을 얻고자 포경산업을 국가기간산업으로 육성했다"고 말했다.

美 개항 요구 불평등조약 후폭풍

에도막부 무너지고 '메이지 시대'

서양 중립, 근대국가 체제 빨라져

쇼군의 정식 명칭인 정이대장군은 '오랑캐를 물리치는 장군'이란 뜻이다. 그러나 에도막부가 미국과 불평등조약을 체결하자 반막부파였던 쵸슈번과 사츠마번을 중심으로 '파약양이'(破約樓喪·조약을 깨고 오랑캐를 정벌) 운동이 일어났다. 고메이(1831~1867) 천황이 이를 명령하며 '존왕'(尊王) 운동과 결합했다.

존왕파는 1867년 왕정복고를 선언하고 에도막부와 내전(보신전쟁)을 벌였고, 이듬해 에도막부가 무너지고 메이지(1852~1912) 천황이 즉위하면서 천황 중심 국가 체제가 수립됐다.

박 교수는 "일본에서 내전이 발생하면 자국민 보호를 위해 외세가 개입했어야 하는데, 영국과 프랑스는 중립을 선언했다"며 "고립주의를 택한 미국이 남북전쟁 등 내부 혼란으로 일본 문제에 신경을 쓰지 못했고, 다른 나라도 개입하지 못했다"고 했다.

박 교수는 "주목할 것은 대외적으로 서양이 중립을 지키면서 구체제와 신체제가 치열하게 싸워 저항 세력이 없어질 만큼 구체제가 약화했고, 일본은 세계에서 유례가 없을 정도로 빨리 근대 국가 체제를 이뤘다"며 "결과적으로 미국이 일본을 개항시킨 것이 커다란 행운이었다"고 했다.

지용택 새얼문화재단 이사장은 이날 강연에 앞서 5년 넘게 총성 없는 전쟁을 치른 호주와 중국의 관계가 최근 해빙 무드로 바뀐 상황을 두고 "국제 관계는 이해관계를 전제하기 때문에 영원한 적도 없고 우방도 없다"며 "외교 문제는 국민이 더 깨어 있어야 힘을 받고, 제대로 된 국방과 외교 경계를 지킬 수 있다"고 강조했다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![[제438회 새얼아침대화 강연] 홍종호 서울대 교수 "재생에너지 OECD 국가 중 한국 압도적 꼴찌… 정부는 꿈쩍 안해"](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202312/2023121401000234200016981.jpg)

![[제436회 새얼아침대화 강연] 김현철 인하대 교수](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202310/2023101101000320300016041.jpg)

![[제434회 새얼아침대화 강연] 정재원 국민대 교수 "러시아 전쟁, 독재 권력 공고화 위한 것"](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202308/2023080901000417700020781.jpg)

![[제435회 새얼아침대화 강연] 김재인 경희대 교수](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202309/2023091301000514600024331.jpg)