1930년대 경성, 글로 새긴 ‘구보’씨의 외출

한달여간 소년중앙일보서 연재한 중편 作

의식 흐름·몽타주 기법 등 모더니즘 선구

고현학적 방법론 구현한 대표작으로 평가

박태원(1909~1986)은 1930년대 대표적 모더니즘 소설가로 꼽힌다. 그는 ‘몽보’(夢甫)나 ‘구보’(丘甫, 仇甫, 九甫) 등의 필명을 사용했는데, 구보의 한자명만 세 가지를 썼다.

박태원이 소설가로서 명성을 얻게 된 작품은 1934년 8월1일부터 9월19일까지 소년중앙일보에 연재한 중편 ‘소설가 구보씨의 일일’이다. 이 작품은 주인공인 소설가 구보(仇甫)가 집을 나서 청계천, 종로, 화신백화점, 조선은행, 경성역 등 서울 이곳저곳을 돌아다니다가 귀가하는 하루 동안의 일들을 그렸다. 박태원은 자신의 필명을 주인공 이름으로 썼다. 소설 속 소설가 구보는 박태원 자신을 가리킨다고도 볼 수 있다.

‘소설가 구보씨의 일일’은 박태원의 또 다른 장편 소설 ‘천변풍경’(1938년 출간)과 함께 1930년대 서울의 풍경을 생생하게 담았다는 점만으로도 문학사적 가치가 크다는 평가를 받는다. 전통적 소설 기법 대신에 의식의 흐름이나 몽타주 기법 등을 실험했다. 식민지 문학인의 정신 구조를 직접 드러내고 있기도 하다. 이 작품이 이상(1910~1937)이 1936년 발표한 ‘날개’와 함께 한국의 대표적 모더니즘 소설로 꼽히는 이유다.

박태원이 소년중앙일보에 ‘소설가 구보씨의 일일’을 연재할 때는 이상이 ‘하융’이란 필명으로 삽화를 그렸다. 박태원은 이상, 이태준(1904~?), 김기림(1908~?), 김유정(1908~1937) 등과 함께 문학 동인 모임 ‘구인회’(1933~1936년) 회원으로 활동했다.

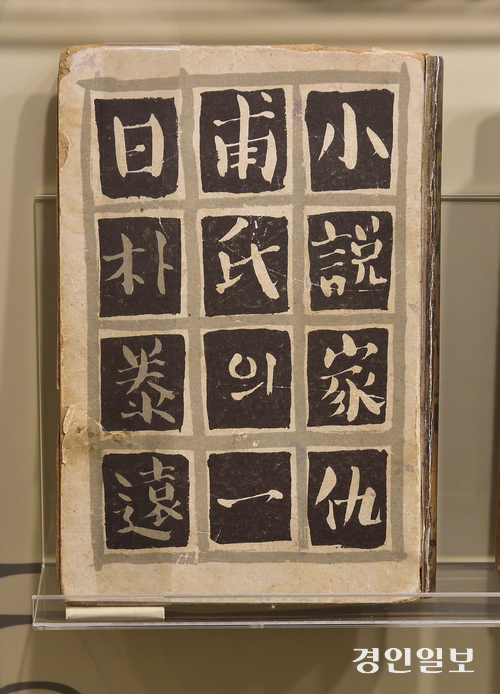

표제작을 포함해 중·단편 소설 13편을 수록한 박태원의 첫 작품집 ‘소설가 구보씨의 일일’은 1938년 12월 문장사에서 초판을 펴냈다. 한국근대문학관이 소장한 이 책은 가로 12.5㎝, 세로 19㎝ 크기에 299쪽 분량이다. 소설가 구보를 상징하듯 원고지 모양으로 나눠진 12개 칸에 표제작 제목을 넣은 표지 디자인부터 모더니즘을 표현한다. 뒤표지 또한 원고지 모양이다. 표제작의 구성을 떠올리기도 하는 표지 디자인은 월북 화가 정현웅(1911~1976)이 꾸몄다. 동아일보 삽화가이기도 했던 정현웅은 그 시대 최고의 장정가로도 이름났다.

‘소설가 구보씨의 일일’ 속 구보는 경성역에서 동창을 마주친다. 동창은 애인과 경인철도를 타고 인천 월미도로 놀러가는 중이다. 구보 생각을 통해서 본 월미도에 대한 박태원의 생각은 어땠을까. 소설 속 구보는 이렇게 생각한다.

“이러한 시각에 떠나는 그들은 적어도 오늘 하루를 그곳에서 묵을 게다. 구보는 문득 여자의 벌거숭이를 아무 거리낌없이 애무할 그 남자의 야비한 웃음으로 하여 좀 더 추악해진 얼굴을 눈앞에 그려 보고, 그리고 마음이 편안하지 못했다.” (‘소설가 구보씨의 일일’ 중에서)

이렇듯 월미도의 향락지 이미지는 당시 다른 소설에서도 많이 찾아볼 수 있다. 박태원은 풍속과 세태를 관찰하고 기록하는 ‘고현학’(考現學)을 소설 창작법으로 도입하기도 했다. ‘소설가 구보씨의 일일’은 박태원의 고현학적 방법론을 구현한 대표적 작품이다. 구보는 1930년대 금광 개발 열풍에 대해 또 이렇게 생각한다.

“시내에 산재한 무수한 광무소(鑛務所), 인지대 100원, 열람비 5원, 수수료 10원, 지도대 18전 … 출원 등록된 광구, 조선 전토(全土)의 7할. 시시각각으로 사람들은 졸부가 되고 또 몰락하여 갔다. 황금광 시대. 그들 중에는 평론가와 시인, 이러한 문인조차 끼어 있었다.” (‘소설가 구보씨의 일일’ 중에서)

‘소설가 구보씨의 일일’ 초판본은 현재 남아있는 책이 많지 않아 희소성이 크다. 박태원이 한국전쟁 때 월북하면서 오랫동안 그의 작품이 금기시됐기 때문이다. 그 중 한 권이 현재 한국근대문학관에서 전시 중이다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)