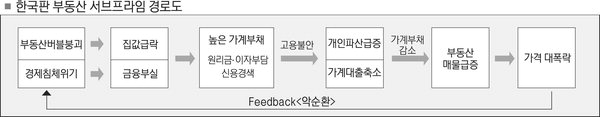

[경인일보=전상천·최준호기자]한국판 부동산 서브프라임이 곧 터진다. 포탄 심지에 불을 붙인 뒤 타들어가는 것을 지켜보는 현 정부의 부동산정책은 속수무책이다. 우리나라 각 가구당 가계부채 증가와 주택 등 자산가격에 버블 형성, 끝내 버블 붕괴와 함께 가계부채가 감소되면 곧 부동산 서브프라임이 터지는 진행 단계로 구분된다. 서브프라임 사태의 근본원인은 가계부채가 지나치게 늘어 소득으로 부채를 상환할 수 없는 상황을 의미한다. 적자가구가 지속적으로 증가하고 있음은 시사하는 바가 크다.

■ 가계부채=우리나라의 가계부채는 10년 만에 2.5배 정도 늘어나는 등 지속적인 상승 곡선을 그리고 있다. 아직 위기가 시작되지 않았음에도 불구, 가계부채가 계속 증가하고 있는 것이다. 한국은행이 매분기 조사해 발표하는 '가계신용동향'에 따르면, 지난해 말 가계부채는 733조7천억원으로 지난 2000년 266조8천억원에 비하면 2.5배 정도 상승한 셈이다. 개인당 부채도 2000년 559만원에서 2005년 1천69만원으로 증가했고, 지난해 연말에는 1천474만원으로 큰 폭으로 상승했다. 또 경기도 지역 예금은행의 가계대출 규모도 2005년 61조원에서 지난해 9월에는 110조원으로 증가했다. 가계부채 증가로 언제 파산할지 모르는 걸어다니는 시한폭탄이 바로 '수도권 시민'들이다.

■ 부동산 버블경제와 붕괴=국토해양부가 공개하는 아파트 실거래가 정보에 따르면 부동산 버블이 폭등했던 지난 2006년 말 아파트 가격은 수원시 영통구 망포동 현대 아이파크 2차아파트(135㎡)가 6억5천만원이었고, 성남시 분당구 서현동의 시범삼성아파트(85㎡)가 8억원에 거래됐다.

또한 한국의 부동산 바로미터가 되는 서울시 강남구 대치동의 은마아파트(77㎡)도 11억6천만원에 거래되는 등 부동산 가격이 상한가를 쳤다.

국민은행이 2008년 말 아파트 매매지수를 100으로 놓고 발표하는 주택가격지수에 따르면 2004년 말 79.5에서 2006년 95.7로 16.2나 급등한 것을 볼 수 있다. 아파트 가격이 2006년 95.7에서 2009년 101.6으로 변화폭이 겨우 5.9였던 것을 감안하면 당시 집값 상승률은 현재 3배나 급등했다.

그러나 최근 수도권 부동산 시장이 심상치 않다. 부동산 버블 가격에 주택을 구입한 뒤 가격 하락이 진행, 자산가치 폭락이 본격화하고 있기 때문이다.

국토해양부 아파트 실거래가 정보에 따르면 대표적인 버블세븐 지역 중 한 곳인 성남시 분당구 정자동의 상록마을 라이프1차(129㎡)가 2006년 말 11억9천만원에서 지난해 말에는 7억1천만원으로 가격이 40%나 떨어지는 등 주택가치가 증발, 수도권 버블 붕괴가 이미 시작된 것 아니냐는 목소리가 높아지고 있다.

■ '가계부채 감소'=가계부채가 감소하는 시점이 바로 위기가 촉발되는 순간이다. '가처분소득 대비 가계부채의 비율'은 위기 발생 가능성을 가장 정확하게 말해주는 지표다.

미국의 서브프라임 버블이 최고조에 달했던 지난 2007년 가처분소득 대비 가계부채 비율이 140%였다. 같은 기간에 우리나라의 가계부채 비율은 136.2%였다. 2008년 139%에 이어 2009년엔 143%로 미국보다 높아 서브프라임 버블이 최고조에 달하고 있어 위기가 증폭되고 있다.

또 지난해 전국가구(2인 이상)의 적자가구 비율은 28.3%로 전년보다 오히려 0.6%포인트 하락, 가계부채 감소 징후를 보임에 따라 한국판 서브프라임 버블이 임박하고 있다.

송기균 경제연구소장은 "미국의 서브프라임 사태 이전과 현재의 한국 상태를 비교해 보면 한국이 더 심각한 수준"이라며 "유일한 안전판인 낮은 금리가 출구전략 등으로 인상압박을 받게 된다면 위기를 피해갈 방법이 없을 것"이라고 경고했다. 또 "한국의 부동산 버블은 가계가 아파트로 돈을 벌 수 있는 현실에서 시작됐다"며 "지난 2년간 가계부채 증가세가 급격히 감소한 현실을 보면 버블 붕괴가 본격화하기 시작한 시초로 볼 수 있다"고 내다봤다.

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)

![[덫에 걸린 부동산정책·5]아파트 구매력 '0'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201003/505301_131012_1831.jpg)