외국인 밀집지역은 다양한 국적의 외국어 간판이 즐비해 이국적 느낌을 강하게 풍긴다. 수원 지동·시흥 정왕동 등도 외국인 전입이 급증하며, 새로운 밀집지로 떠오르고 있다. 하지만 폭력 등 외국인들의 사건사고가 끊이지 않으면서, 이들의 거주지역은 '우범지대'라는 부정적 인식도 함께 한다.

외국인을 이방인 취급하는 따가운 시선부터, 열악한 주거 환경 등은 이들의 한국 생활을 고통스럽게 하는 요소다.

# 다문화 특구, 외로움 달래는 '마음의 고향'

안산 원곡동 다문화특구내 '국경 없는 거리'는 수많은 외국인들로 발디딜 틈이 없는 안산의 새로운 '번화가'다. 사람들도, 오가는 말들도 각양각색이다. 세계 여러나라의 음식들과 우리나라에서 좀처럼 보기 힘든 열대과일, 각국의 책과 잡지들도 이곳에서는 쉽게 찾을 수 있다.

원곡동 일대의 외국인 수는 이 지역 원주민의 곱절을 넘어섰다. 이곳에 사는 사람의 국적도 66개국이나 된다. 그야말로 한국 속 작은 '세계'가 됐다는 게 지역 주민들의 설명이다.

안산지역 공단의 외국인 노동자들의 거주지로 그 역사가 시작된 원곡동은 이곳에 거주하는 외국인이 점점 늘어나면서 외국인마을로 정착화됐다.

이곳은 원곡동 외에 한국에 거주하는 또다른 외국인들의 '핫 플레이스'이기도 하다. 주말만 되면 외로움에 젖은 외국인 노동자들이 고향 음식을 맛볼 수 있는 곳으로, 모국어를 마음껏 말할 수 있는 곳으로 하나둘씩 모여든다. 외국인들에겐 원곡동 '마음의 고향'이 된 것이다.

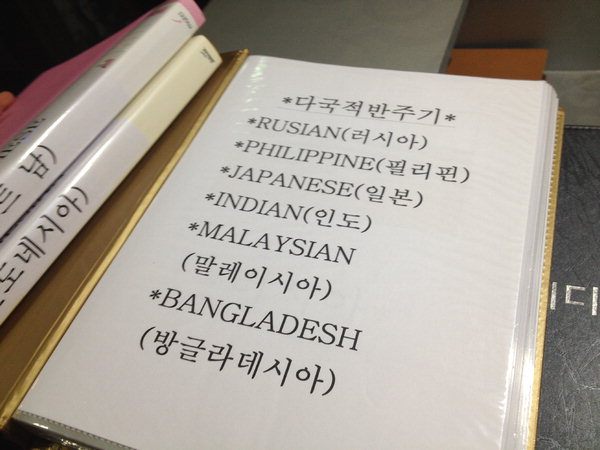

22년째 원곡동에 자리하고 있는 한 노래방에선 방글라데시어, 필리핀어 등 7개 국어로 노래를 제공한다. 모국어로 노래하며 고향에 대한 그리움을 달래려는 이주 노동자들의 마음이 '다국적변주기'라는 원곡동 노래방만의 특별 서비스를 낳았다.

거리에서는 쏟아지는 외국어 속에 우리말도 종종 들린다. 내국인 관광객이 많아진 결과다. 경찰 관계자는 "최근 관광객이 밀려들면서 '국경 없는 거리'의 주말 유동인구는 7만명에 달한다"고 말했다. 인근 외국 상점 상인들도 "과거에 비해 한국인들을 상대하는 일이 많아졌다"고 입을 모았다.

# 빨리 돈 벌어서 돌아가고 싶어요

수원 고등동은 경기도내에서 유명한 조선족 밀집지역으로 꼽힌다. 골목을 따라 중국 식품점, 중국 식당 등 한자로 된 간판이 줄지어 늘어서 있는 이 곳은 수원 시내 한복판이 아닌 중국 옌볜의 어느 뒷골목을 연상케 했다. 길을 걷다보면 여기저기서 중국어도 심심찮게 들려 마치 한국 속 작은 중국 마을에 온 듯한 기분이다. 10년전부터 조선족 이주가 시작된 이 지역에는 현재 5천명 이상의 조선족이 거주하는 것으로 알려졌다.

'○○○飯店(반점)'이라는 큰 글자의 빨간 간판이 걸린 식당 안으로 들어서니 부채질을 하던 A(28·여)씨가 "어서 오세요"라며 맞이했다. 서툰 한국말, 수수한 차림새. 한 눈에 봐도 한국에 온지 얼마 안 된 조선족 여성이었다. 고향이 헤이룽장성이라는 그는 "돈을 많이 받진 않지만 중국에서 온 여자가 하기엔 식당일만한 게 없다"고 말했다. 고향에 있는 가족들에게 다달이 돈을 보내고 있지만, 감히 가족들을 모두 한국으로 데려올 엄두는 안 난다. 한국인들이 조선족에 대해 가지고 있는 부정적 인식이 주된 이유다. 한국에 정착할 것이냐는 물음엔 "5년간만 머무르기로 목표를 세웠다"고 답했다.

오원춘 사건으로 유명해진 수원 지동 역시 조선족 밀집지역중 하나다. 골목에 붙은 '쓰레기를 아무데나 함부로 버리지 마세요'라는 경고 문구가 중국어로 쓰여 있는 것과 B교회 창문의 '조선족 예배 있음'이란 문구는 이곳이 조선족들이 모여 사는 곳임을 확인해 줬다.

하지만 아이러니하게도 이곳에서 조선족 동포를 만나기란 쉽지 않다. 지난 4월 지동에서 일어난 '오원춘 사건' 탓에 조선족들이 행동을 조심하며 숨어 지내는 것에 가깝게 생활하고 있다는 게 주민들의 설명이다.

하얼빈 출신의 조선족 A(36·여)씨는 "조선족인걸 딸아이 친구들이 알게 되면 혹여나 따돌림을 받지는 않을까 싶어 학교에서도 숨기라고 철저히 당부했다"며 "눈치보는 것도 힘들어 돈만 모이면 다시 중국으로 돌아가고 싶다"고 말했다.

# 차별, 다문화 공존의 가장 큰 적(敵)

한국에 정착한 외국인 이주노동자들은 인권침해에 가까운 '차별'을 한국 생활에서 가장 힘든 점으로 꼽고 있다.

지난해 외국인이주노동운동협의회(외노협)는 전국의 이주노동자 931명에게 설문 조사한 결과 응답자의 78%는 작업장에서 욕설을 들었고, 폭행을 당한 경험이 있는 이들도 26.8%에 달했다. 여성중에서는 성희롱을 당했다고 답한 비율도 13.5%나 됐다.

또 43.9%는 식사법이나 예절의 차이 등으로 '문화적 차별'을 당했고, 21.6%는 종교가 다르다는 이유로 차별받았다고 답했다.

수입에서도 차별은 존재한다. 월수입은 최저 임금(97만6천원)도 받지 못한다는 응답이 12.9%나 되는 가운데 120만~140만원이라고 답한 비율이 32.4%로 가장 많았다.

'기초 질서 의식이 낮다', '범죄율이 높다'라는 외국인에 대한 부정적 인식은 이들에게 가장 마음 아픈 부분이다.

안산 원곡동 토박이라고 밝힌 주민 오영철(가명·53)씨는 "아무데나 침을 뱉고, 쓰레기도 함부로 버린다"며 "일자리마저 모두 차지해 굴러온 돌이 박힌 돌을 빼낸 형국"이라고 말했다.

수원 지동에 사는 황성필(가명·49)씨는 "외국인과 조선족 놈들 때문에, 동네가 우범지대가 돼 버렸다"며 "이제 국가가 저런 사람들을 그만 받아줬으면 좋겠다"고 말하기도 했다.

이같은 차별 인식 때문에 외국인이주노동자 스스로 대대적인 조직을 꾸려 환경정화 운동을 벌이기도 한다. 지난 3월에는 외국인 범죄 예방을 위해 외국인이 직접 치안활동에 나서기 위한 자율순찰대가 결성됐다.

/조영상·김태성·황성규기자

![만년 잠룡, 승천 기회는 지금? 경기도지사 30년 대선 도전기 [이슈&스토리]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.2ce9593fa016453ead01b3f98fbcac16_R.jpg)

![국민의힘 대선후보 교체 파장… 인천시당 직격탄 [인천 정가 레이더]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250510.6297cc27da694f6695f4cb9084e91384_R.jpg)

![[스포츠 시시콜콜] 만나면 반갑다 라이벌전… 팬들 경기장 부르는 이 맛](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.ea479dbf6bce472692d39724ad9b82fb_R.jpg)

![[힐링, 희망을 품다]다문화, 이제는 공존이다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201209/676445_261149_347.jpg)