![[경인일보 창간 72주년 특별기획]천사의 다른 이름을 찾아서… 세상의 아이들](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/file/201709/20170918010005491_1.jpg)

아프리카 말라위 아말리카 시골학교, "마담, 용서해 주세요. 이 아이는 돈을 훔치고자 했던 게 아니라

꽃무늬가 그려진 예쁜 주머니(지갑)가 너무 갖고 싶었다네요."

여행자라면 바보가 되는것도, 상심을 행복으로 바꾸는 것도 이렇게 간단하다.

내가 아프리카에서 배운 건 낙천성이다. 태어나 한 번도 신발을 신어본 적 없고 벌거벗은 몸으로 빵을 구걸하면서도 아이들은 우울한 표정을 짓지 않았다. '맛있는 음식을 주면 좋겠지만 주지 않아도 우린 친구가 될 수 있어요'아니면 '당신이 행복해야 나도 행복할 수 있어요'다.

처음 보는 여행자에게 악수를 청하고 볼록 튀어나온 엉덩이를 흔들며 춤을 추거나 신나는 노래로 환영인사를 한다. '하쿠나 마타타, 하쿠나 마타타'

그들이 늘 흥겹고 즐거우니 여행자인 내가 불편할 일이 없다. 함께 놀고 함께 먹고 함께 손잡고 가는 것, 인류가 하나라는 걸 자각하는 것, 여행은 그런 것이 아닐까.

*하쿠나 마타타(걱정 마, 다 잘 될 거야).

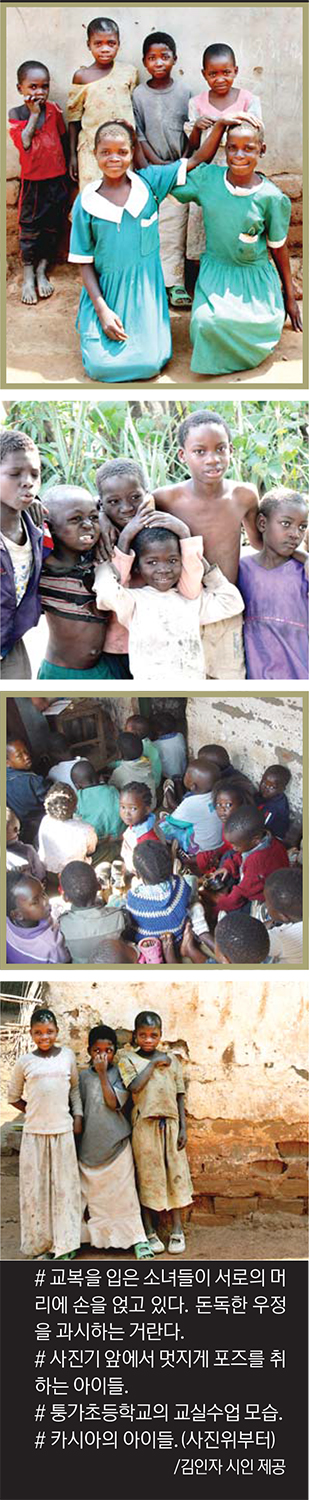

아프리카 말라위 아말리카, 시골학교에 듣도 보도 못한 동양인 여자가 나타났다면 학교 전체가 술렁이고도 남을 일이다. 그걸 익히 아는 나는 학교를 방문할 땐 되도록 수업을 방해하지 않으려 신경을 쓰는데, 그날은 쉬는 시간이라 여느 때처럼 순식간에 아이들이 나를 에워쌌고 팔을 뻗으면 기다렸다는 듯 한꺼번에 매달리곤 했다.

수십 명 아이들 속에 둘러싸여 있을 때 한 아이가 다른 아이를 가리키며 날더러 뭐라는데 도무지 알아들을 수가 없다. 그런데 친구의 지목을 받은 아이 눈빛이 금세 울음을 터트릴 것 같아 '뭐지?' 하며 다가가자 한 손을 뒤로 감추며 어쩔 줄 몰라 하는 게 아닌가.

주변 아이들 시선이 일제히 그 아이를 향했고, 나는 무슨 영문인지 모른 채 뒤로 감춘 아이의 손에 신경이 쓰였다. "어디 볼까?" 놀란 아이가 울음을 터트리며 손에 들고 있던 것을 내게 내밀었다.

"이게 왜 네 손에 있는 거지?" 알고 보니 아이들에 둘러싸여 있을 때 내 조끼 주머니에 있던 잔돈 지갑을 슬쩍한 모양인데 아주 짧은 시간에 일어난 일이라 나는 지갑이 사라졌는지 자각조차 못하고 있었다. 조금 후 선생님이 등장했을 때 일이 커질까봐 노심초사 했으나 그건 기우에 지나지 않았다.

아이들에게서 자초지종을 들은 선생님이 내 손에 든 천지갑을 가리키며 하는 말, "마담, 용서해 주세요. 이 아이는 돈을 훔치고자 했던 게 아니라 꽃무늬가 그려진 예쁜 주머니(지갑)가 너무 갖고 싶었다네요."

용서라니, 누가 누구를 용서한단 말인가, 훔친 자보다 잃은 자의 죄가 더 크다는 말은 맞다(그 아이는 훔친다는 개념조차 몰랐을 지도 모른다). 일이 크게 벌어질까봐 걱정했으나 지혜로우신 선생님은 다행히 내 앞에서 아이를 크게 나무라지 않았다.

![[경인일보 창간 72주년 특별기획]천사의 다른 이름을 찾아서… 세상의 아이들](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/file/201709/20170918010005491_3.jpg)

조금 후 분위기가 수습되자 아이들은 교실로 돌아가고 나는 운동장에서 수업이 끝나기를 기다렸다가 아이를 다시 만났다.

"아깐 놀랐지? 미안해, 놀라게 해서, 난 괜찮아, 그러니까 이거 받아."

원래 주인이 아이였던 것처럼 현금을 빼고 꽃무늬 천지갑에 사탕 세 알을 넣어 아이에게 돌려주었을 때, 주변 또래 친구들이 한껏 부러운 눈초리로 그 아이를 쳐다보았다. 내 가방에 있던 사탕봉지는 금세 동이나 버렸고 눈물을 쏟을 것 같은 아이의 얼굴엔 햇살 같은 미소가 번졌다.

그날 밤 아이는 어떤 꿈을 꾸었을까.

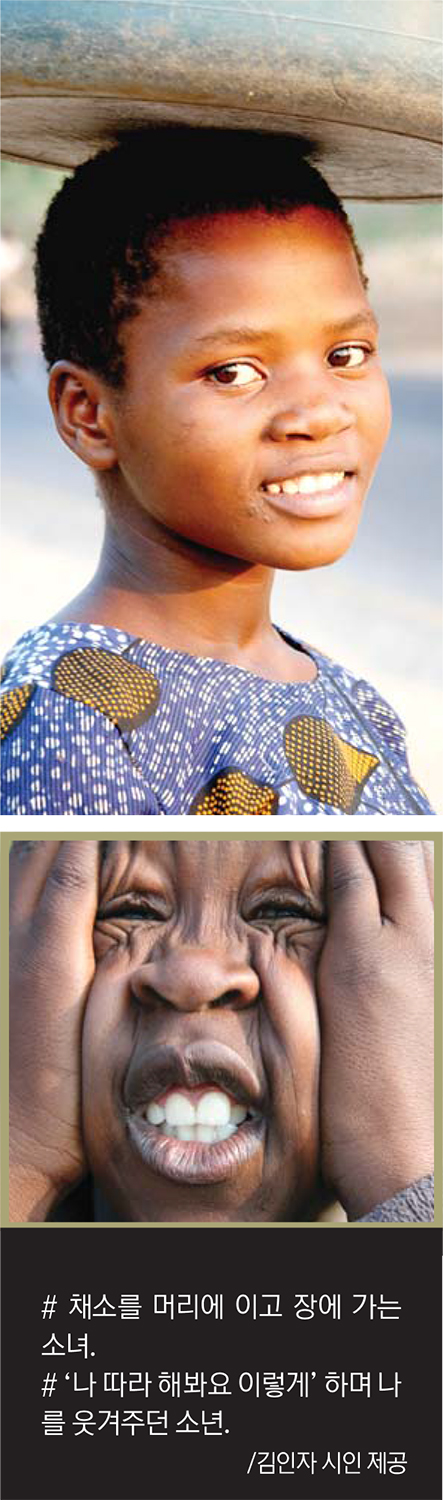

*나 따라 해봐요 이렇게

"떠돌다 보니 여행도 일상 같아 정주자의 안락과 유랑자의 비애가 서로 닮았다는 걸 조금은 알 것 같다"는 메시지를 받던 날, "늑대가 온다고 소리칠 때 정신을 바짝 차려야 되지 않을까요?" 어느 광고카피가 생각난 건 왜일까.

30시간이 넘는 버스여행을 마치고 겨우 도착한 마을에서의 첫 밤. 온몸을 모기에 뜯기고 다리의 상처는 어느새 덧나버렸다. 나는 말라리아가 걱정되었고, 이 몸으로 얼마나 여행을 지속할 수 있을까 회의감으로 치를 떨던 날, 설상가상 길에서 손지갑을 잃어버렸다. 어디에 맘을 기대야 할지 난감했다.

나는 희미하게 깜빡거리는 잔량의 에너지를 속수무책 바라봐야만 했다. 하늘은 비를 뿌렸고. 좁은 골목을 얼마나 서성거렸을까. 마음 어둡고 몸 무거운 그때 짠하고 나타난 동네 개구쟁이들.

"무엇이 걱정인가요? 나 따라 해봐요. 이렇게!"

어이가 없어 피식 웃어버렸고 웃는 사이 걱정은 사라져 버렸다. 여행자라면 바보가 되는 것도 상심을 행복으로 바꾸는 것도 이렇게 간단하다.

아프리카 말라위에서/김인자(경인일보 신춘문예 출신 시인·여행가)

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)

![[경인일보 창간 특집, 다문화]사회 첫발 '다문화 2세' 편견없는 꿈을 꾼다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/2017091801001187100055681.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 지구]수도권 신도시 변천사… 진화한 아파트 '녹색 삶 IN'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170929010009449_3.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 다문화]대한민국, 이미 다문화…우리 곁에, 190개국 200만 외국인](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170929010009415_1.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 동행]'여야 정치인' 박광온·김명연 의원… 동상이몽 국회, '국민의 눈'으로 서로를 인정하자](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170917010005366_1.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 동행]윤호일 극지연구소장 '지금 우리의 과제'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170918010005468_1.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 동행]평택 통복시장-청년몰 '함께 잘살기'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170919010005840_1.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 인천]인천국제공항 3·4단계 사업](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/2017091801001201500056601.jpg)

![[경인일보 창간 특집, 지구]탈핵과 신·재생에너지 '세대교체'… 원전 시대의 스크림 'OFF'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201709/20170929010009447_1.jpg)