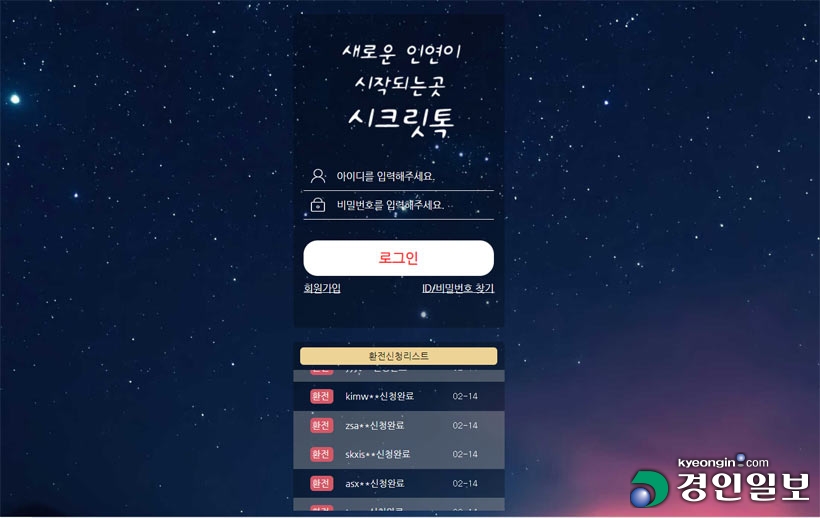

'시크릿톡 사건'(2월15일자 7면 보도=송금 요구하고 신체사진 협박… 피싱 채팅사이트 활개)이 수면 위로 떠오른 지 한 달째이지만 범인 검거는 여전히 먼일이다. 온라인에서 이뤄지는 피싱과 디지털 성 착취처럼 범죄 양상은 시시각각 진화하는 반면, 경찰 수사는 전국 각지로 흩어져 진행되기에 범행 단서 등을 실시간으로 공유하기 까다로운 점이 한몫한다.

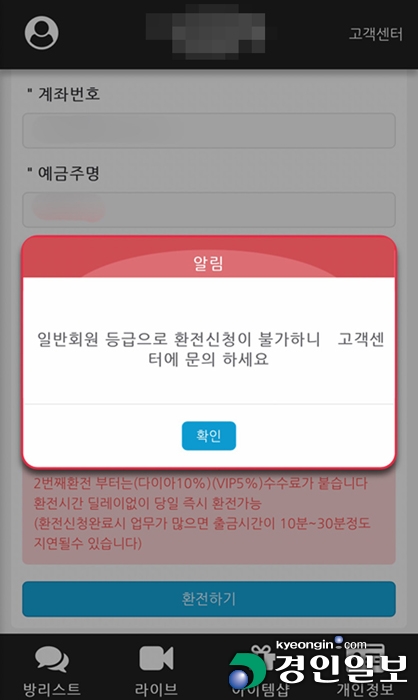

시크릿톡을 비롯해 디지샵79, G자이언트 등에서 벌어진 범죄의 공통된 특징은 온라인 공간에서 이뤄진 비대면 업무였다는 점이다. 온라인에서 나타나는 범죄는 상대적으로 '덜미'를 잡힐 일이 적다. 해외에 IP 주소를 두고 사이트를 운영하면 범인이 누군지 바로 특정해내기 힘들기 때문이다.

이 때문에 '범행 장소'가 오프라인에서 온라인으로 옮겨가며 사이버범죄는 대폭 증가하는 추세지만 일선 경찰 수사는 여전히 전국 각지에서 개별 경찰서별로 진행되는 상황이다. 시크릿톡처럼 동일 업체에서 똑같은 패턴의 다수 피해가 발생하더라도 일단 피해자 거주지 관할 경찰서에서 수사를 진행해야 하기 때문이다. 통상 경찰 수사가 시작되면 사기 등에 사용된 통장 명의자를 추적하는데, 소재지가 특정되면 그곳 관할 경찰서로 사건이 넘어간다.

'증거물 반복 제출' 피해자들 불안

"큰 경찰청에서 담당해야" 지적도

실제 시크릿톡에서 사용하던 '정○○' 계좌 소유자의 거주지가 특정돼 A씨 사건은 남양주남부경찰서에서 수사할 예정이다. 하지만 A씨와 마찬가지로 이 계좌에 돈을 입금했던 B씨와 C씨 사건은 여전히 대구동부경찰서와 전주완산경찰서에 있는 것으로 알려졌다. 효율적인 수사를 위해선 곧바로 사건을 보내야 하나, 현재까지도 B씨와 C씨는 통장 명의자 소재지를 비롯한 사건 이첩 여부를 안내받지 못했다.

수사 진행이 더딘 상황은 단순히 범인 검거를 지체하는 것을 넘어, 디지털 성범죄 피해자들의 불안감을 증폭시키기도 한다.

디지털 성범죄와 맞물린 사건의 경우 피해자가 직접 협박에 사용된 신체 사진을 증거물로 제출해야 하기 때문이다. 범인 검거가 언제 이뤄질지 모르기에 협박에 사용된 사진을 제3자에게 다시 보내야 하는 상황 자체가 피해자들에겐 압박으로 다가온다.

'경기도 디지털성범죄 피해자 원스톱 지원 보고서(2021)'에 따르면 디지털 성범죄 피해 유형에서 유포와 관련된 부분이 53.9%로 가장 높은 비율을 차지했다. 각각 유포 불안 31.7%, 유포 및 재유포 14.2%, 유포 협박 8%를 나타냈다. 이런 한계로 일각에선 대규모 피해가 예상되는 사이버범죄 같은 경우, 국제 공조 수사와 장기간 집중 수사를 벌일 여력이 큰 경찰청에서 사건을 담당해야 한다고 지적한다.

한편, 시크릿톡 관련 수사를 맡게 된 남양주남부경찰서 관계자는 "범행에 사용된 계좌가 대포 통장이더라도 어떻게 범죄에 연루됐는지 철저히 조사할 것이다. 최선을 다해 수사하겠다"고 전했다.

/유혜연기자 pi@kyeongin.com

![[이슈추적] 불법 용도변경 ‘매입자 덤터기’ 사라지나](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/08/news-p.v1.20250508.32c12c47e94645d3930c2931f4a45183_R.jpeg)